Прогрессия кощунства художественной «христологии»

Дата создания:

Кощунственное использование образа и имени Господа Иисуса Христа в видеоряде и тексте скандальной композиции «i_$uss» группы «Ленинград» (лидер – С. Шнуров), а именно, помещение этих священных атрибутов Христианства в крайне низменный контекст половой распущенности и темы употребления наркотиков, заставляет нас вспомнить другие явления массовой культуры и художественные акции подобного рода и попытаться проследить историческую логику этого процесса.

«В Хайфском музее искусства в Израиле с августа 2018 года проходит выставка “Священные товары”, на которой выставлены работы современных художников, так или иначе пересматривающих вопросы веры и религии. В середине января христиане, живущие в Хайфе, устроили акцию протеста у музея, пишет The Art Newspaper. Они требовали убрать из экспозиции скульптуру “МакИисус” финского художника Яани Лейнонена. Работа изображает маскота сети “Макдональдс” Рональда Макдональда, распятого на кресте» (В Израиле христиане протестуют против скульптуры с распятым Рональдом Макдональдом).

На первый взгляд, акция финского художника не имеет прямого отношения к Христианству, поскольку, по словам самого Лейнонена, вовсе не христианская символика является объектом его гротеска, но, напротив, современное «бездуховное», как говорится, «общество потребления» (так же как в сюжете упомянутого видеоклипа группы С.Шнурова кто-то видит своего рода «борьбу с употреблением наркотиков»). Тем не менее, само имя Иисуса присутствует в названии представленной финском художником работы, да и выставка имеет специфическую тематику «пересмотра вопросов веры и религии». Кроме того, на странице Лейнонена в «Инстаграме» нам удалось обнаружить перфоманс-прототип его «МакИисуса», где объектом подобной сатиры уже несомненно является скульптурное изображение распятого Христа, как бы только что снятого с Креста, где тело Иисуса на руках держит сам Лейнонен, а руку Распятого нарочито поднимает ассистент художника, словно победителя какого-то спортивного единоборства.

(https://www.instagram.com/p/4WjlxKHG4I/).

Там же встречаются и другие кощунства с образом распятия:

(https://www.instagram.com/p/zxNLVGHG_e/)

(https://www.instagram.com/p/zdfATfHG9c/)

Поэтому

более чем обоснованными представляются

действия протестующих. «Как пишет

израильская газета Haaretz, в пятницу, 11

января, произошли столкновения

протестующих и полиции — недовольные

горожане попытались ворваться в музей.

Также сообщалось, что в здание кинули

коктейль Молотова. “То, что годится для

Европы и христианского населения

Финляндии, не подходит для нашего

общества и не может быть встречено с

пониманием”, — заявил настоятель храма

Святого Илии в Хайфе и архимандрит

Мелькитской греко-католической церкви

Агапиус Абу Саада» (В

Израиле христиане протестуют против

скульптуры с распятым Рональдом

Макдональдом).

Также

в одном из интервью Лейнонена встречается

такое теоретическое обоснование его

изображений «священных товаров»:

«Мы

должны начать очищение искусства. В

Реформации люди получили прямые отношения

с Богом вместо испорченной церкви,

теперь искусство должно прийти к людям.

Что они хотят? С другой стороны, люди

хотят купить что-то уникальное в массовых

продуктах, например, вырвать одежду

Мадонны из H&M?»

(https://www.city.fi/ilmiot/jani+leinonen/2631).

Здесь мы видим, в целом, типичное для художественного творчества эпохи модерна воззрение на искусство как на альтернативу религии, в частности, как на продолжение Реформации; претензию на «более прямые отношения с Богом» через «приход к людям» и исполнение того, «что они хотят», дефицит чего (что называется, «отрыв от народа») ставится в вину историческому Христианству. Отсюда – и гротескное изображение традиционной христианской символики, потому что это символика «испорченной» канонической Церкви.

Лейнонен

в этом смысле принципиально не отличается,

например, от Маяковского периода ЛЕФа

(«левого фронта» искусства), перешедшего

от футуризма (с его религиозным отношением

к себе) к социально-политической рекламе

как массовому виду искусства, тем не

менее, все также квазирелигиозно

напряженному.

«...в терновом венце революций грядет шестнадцатый год. А я у вас — его предтеча; я — где боль, везде; на каждой капле слёзовой течи распял себя на кресте» («Облако в штанах», 1914-1915 г.).

«В

праздник красьте сегодняшнее число.

Творись, распятью равная магия. Видите

— гвоздями слов прибит к бумаге я»

(«Флейта-позвоночник»,

1915 г.).

«Вознес

над суетой столичной одури строгое —

древних икон — чело. На теле твоем —

как на смертном одре — сердце дни

кончило. <...> Помните: под ношей креста

Христос секунду усталый стал»

(«Ко всему», 1916 г.).

Постановка

футуристом себя в один ряд с Богочеловеком

хотя и имеет целью произвести

противоположный эффект в сравнении с

концепцией работ Лейнонена (а именно,

если футурист пытался максимально

возвысить себя таким сравнением, то

постструктуралист, наоборот, разоблачает

низменное в своих объектах распятия),

в отношении Христа и Его Креста как

объектов сравнения и то и другое

оказывается карикатурой, помещением

сакрального в один ряд с обыденным и

низким.

Художник

модерна (или даже начиная уже с эпохи

Ренессанса с его гуманизмом) претендует

на альтернативное (более соответствующее

истине, чем церковное) истолкование

Христианства в качестве оракула

неоплатонического «Космического Ума».

И, в частности, на «эзотерическую»

христологию, которую великодушие

художника-гностика готово сделать

«достоянием масс», то есть массовой

религией с собою в качестве верховного

жреца «Абсолюта». В этом смысле «МакИисус»

Лейнонена и «i_$uss»

Шнурова

при всем их постмодернистском цинизме

– это и формально (или художественно-технически),

и идеологически примерно то же самое

не только в отношении футуристического

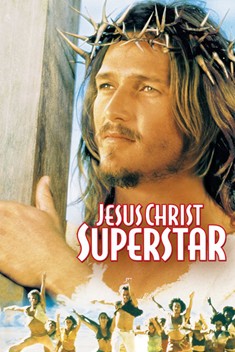

«Христа» Маяковского или рок-оперного

«Иисуса Христа-суперзвезды», но и в

отношении Иешуа Га-Ноцри из романа

Булгакова «Мастер и Маргарита» или

«Христа» из «Легенды о Великом Инквизиторе»

Достоевского, то есть той «высокой

классики», которая обычно принципиально

противопоставляется «массовой культуре»

как заведомо низменному.

«Народ

непобедимою силой стремится к нему,

окружает его, нарастает кругом него,

следует за ним. Он молча проходит среди

их с тихою улыбкой бесконечного

сострадания».

Подобную

(сентиментальную, квазихристианскую

по духу) картину мы можем наблюдать и

на постере рок-оперы «Иисус Христос —

суперзвезда» в постановке в театре

Стаса Намина, (2017 г.).

Во всех этих художественных «христологиях» мы имеем дело, с одной стороны, с претензией на «истинное христианство» (как выпадом против исторического Христианства, отрицанием его истин), намерением быть «вместо испорченной церкви»; а с другой стороны – карикатуру на Христа (объективно, или с точки зрения церковной догматики). Разница только в том, что если арт-кощунства подобные работам Лейнонена (например, акция «Пусси Райт») носят радикальный характер и вызывают протест верующих, то аналогичные карикатуры на Христианство «классиков», как правило, проходят мимо сознания христиан: во-первых, по причине, более умеренного характера этого гротеска, а во-вторых, по причине апостасии самих верующих, равнодушно взирающих на попрание святыни, по сути. Или даже видящих в этом религиозном вольнодумстве и гностическом нигилизме апологию Христианства. Так, по мнению митр. Илариона (Алфеева), образ Христа в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда»

«это

образ яркий, это образ привлекательный

и, несомненно, в этом смысле он несет

миссионерскую нагрузку».

Между

тем изображение Христа в этом произведении,

«сами

авторы которого говорили, что они не

признают Христа Богом»

(там же), –

это

тот же «МакИисус» Лейнонена, лишь в ином

жанре и иной степени искажения, где

«мессией» выступает маскот субкультуры

хиппи.

(постер мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда», реж. Н. Джуисон, 1973 г.).

Еще вернее – имеет место быть прогрессия кощунства: именно потому что христианами некогда было попущено (и даже принято с одобрением) попрание святыни классиками русского и мирового искусства, мы постепенно и получаем все более откровенные формы богоборчества художников эпохи модернизма и постмодернизма. Так, если футурист Маяковский сравнивал с Христом (предлагал людям в качестве мессии) себя как «агнца любви» с «великой душой», то Лейнонен — уже клоуна-маскота сети общепита, а Шнуров – «мажора» из ночного клуба. Но второе (радикальное кощунство постгуманизма) исторически стало возможным именно потому, что ранее имел место быть успешный опыт первого («прошедшее на ура» сравнительно более умеренное кощунство модернизма с его фундаментальным гуманизмом).

Так, почти одновременно с Маяковским Михаил Булгаков в своем знаменитом гностическом романе сопоставляет Христа и сатану, наделяя последнего всеми теми высоконравственными атрибутами «поворота к людям», которые, по Лейнонену, преступно утратила «испорченная церковь». При этом, разумеется, Булгаков был возмущен и «безмерным» богоборчеством воинствующего атеизма:

«Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера “Безбожника”, был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее, ее можно доказать документально: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены».2

Но это все по той же причине сознания своего апостольства «истинного христианства», то есть, «истинности» собственного «изображения Иисуса Христа» в виде учителя нравственности, что номиналом «кощунства» и ценником «преступности», конечно, уступает советскому радикальному безбожию, но — только в сравнительной степени.

(кадр из телесериала «Мастер и Маргарита», реж. В. Бортко, 2005 г.)

Реабилитация сатаны и его сателлитов стала обычном явлением, признаком «высокой культуры», уже в эпоху предромантической «бури и натиска» (то есть натиска как раз нового гностицизма, в частности, масонства). Продолжилась эта романтизация зла и поэтами конца XVIII – начала XIX веков, в «мастер-классах» которых, собственно, Булкагов и брал уроки «высокохудожественного» кощунства.

«Ничто не может превзойти энергию и величие образа Сатаны... в "Потерянном рае". Ошибочно считать, будто он был предназначен стать общедоступной иллюстрацией воплощенного зла... Мильтон настолько исказил распространенное убеждение (если это можно считать искажением), что не дал своему богу никакого нравственного превосходства над своим дьяволом».3

Люцифер Байрона в «Каине», Мефистофель Гете в «Фаусте», Демон Лермонтова в одноименной поэме, с одной стороны, саркастически обнажают все ту «внутреннюю пустоту» буржуазного общества, которая является объектом художественного стёба и у постмодерниста Лейнонена, а с другой — насаждают «истинную» духовность и просвещение, сеют «высшее знание», «элитарную» нравственность, несут «подлинную свободу» и полноту жизни. Поэтому духовно выхолощенным и «испорченным», как жизнь мещан, изображалось здесь и традиционное Христианство, то есть категории и атрибуты канонической церковности.

«О мудрейший из ангелов, дух без порока, Тот же Бог, но не чтимый, игралище рока: Вождь изгнанников, жертва неправедных сил, Побежденный, но ставший сильнее, чем был».4

Сполна отдал дань этому неогностицизму и родной брат М. Булгакова, в целом, одобряемый им поэт-декадент Иван Афанасьевич Булгаков:

«Одетый в пурпуры зарницы, / Брильянтами осыпан рос

Сойдет Антихрист, Сын Денницы, / Как небом посланный Христос.

Ему, последнему мессии, Последняя / открыта казнь.

Пред ним склонит покорно выю Земле / измученной боязнь».5

При этом, повторим, данная идеалистическая традиция предполагает и обличение современного ему общества, с той лишь разницей, что если для западных романтиков XIX в. (как и постмодернистов XXI в.) это было буржуазное общество, то для Булгакова — советское общество. «В своем романе М.А. Булгаков одновременно ультраромантик и ультрареалист, подобно Гофману. Есть и еще одна черта, роднящая Булгакова с Гофманом, — борьба с филистерством, под которым немецкий романтик разумел и самодовольную пошлость, и умственный застой, и эгоизм, и тщеславие, и формализм, превращающий человека в машину...». Иными словами, как и древний гностицизм, «эзотерическая» религия эпохи модерна противопоставляет себя как толпе (как «плотскому» человеку), так и Церкви (как «душевному» человеку), почитая одного себя за высший («духовный») вид человека. Отсюда еще одна дискредитация в романе Булгакова — св. ап. Матфея (как представителя «испорченной церкви»), «не верно записывающего» слова Учителя, опять же, в отличие от «верно» излагающего учение Мессии булгаковского Мастера как посвященного в «тайное знание». Одной из характеристик этой гностической «достоверности» и является «реализм» изображения Христа в романе. «”Мухи и слепни... совершенно облепили его, так что лицо его исчезло под шевелящейся черной массой. В паху, и на животе, и под мышками сидели жирные слепни и сосали желтое обнаженное тело”. Отметим, что по своему отталкивающему натурализму эта сцена значительно превосходит известную картину Гольбейна Младшего “Мертвый Христос”, по преданию, написанную с утопленника. “Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!” — так Ф.М. Достоевский выразил собственное впечатление в восклицании князя Мышкина, который увидел копию картины в мрачном доме Рогожина».7

(Ганс Гольбейн Младший. «Мертвый Христос в гробу», 1521-1522 г.)

Христианская вера в человеке может смениться неверием, а может быть замещена той или иной гностической (квазихристианской) верой, которая хотя и является тем же неверием, по сути, тем не менее, внешне пытается выдать себя именно за «веру» (альтернативную, элитарную религию), противопоставляя себя (скрыто) и христианской вере, и (нарочито) вульгарной «бездуховности» атеизма. Поэтому противопоставление «веры Мышкина» (как резонера Достоевского) неверию Рогожина и гностической концепции романа Булгакова у последнего исследователя происходит от недоведения до логического конца своей адекватной оценки булгаковского произведения, потому что «вера» Мышкина это практически тот же самый религиозный романтизм, что и «вера» Булгакова (буквально с тем же масонством Гете как одним из источников религиозного «просвещения»). То есть, Мышкин Достоевского (который в первых редакциях романа так прямо и именуется «Князь-Христос») — это и есть один из прототипов Иешуа Булгакова. Отсюда и теософская «христология» самого Достоевского

(«Слово плоть бысть, т.е. идеал был во плоти, а стало быть, не невозможен и достижим всему человечеству. Да разве человечество может обойтись без этой утешительной мысли? Да Христос и приходил затем, чтоб человечество узнало, что знания, природа духа человеческого может явиться в таком небесном блеске, в самом деле и во плоти, а не что в одной только мечте и в идеале, что и естественно и возможно. Этим и земля оправдана»)8

и вообще его гностическое кредо:

«Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, в том же романе, черт».9

Этот же самый гностицизм вынесен в эпиграф романа Булгакова:

«...Так кто ж ты, наконец? – Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» (Гете. «Фауст»)).

Это означает космогонию в духе апокатастасиса, то есть предполагает онтологическое единство «Мирового Духа», дуалистически проходящего сначала через инволюционную стадию «грехопадения» и затем через эволюционную стадию «восстановления».

«…поневоле начинаешь верить во вмешательство высших сил, демонического начала, перед коим ты благоговеешь, не дерзая даже пытаться его себе объяснить». «Демоническое — это то, чего не может постигнуть ни рассудок, ни разум. <…> тесным для него было бы и самое обширное. Людей, обладающих такого рода демоническими натурами, греки причисляли к полубогам. <…> Мефистофель слишком негативен, демоническое же проявляется только в безусловно позитивной деятельной силе. — В артистической среде, — продолжал Гёте, — оно скорее свойственно музыкантам, чем живописцам. Наиболее ярко оно выражено в Паганини, отчего он и производит столь огромное впечатление. <…> Человек, — сказал он, — неизбежно проходит различные стадии, и каждой из них присущи свои достоинства и недостатки; в пору, когда они проявляются, их следует рассматривать как безусловно естественные и в известной мере необходимые. В следующей стадии человек уже становится другим, от былых достоинств и недостатков — ни следа, их сменяют новые добродетели и новые пороки. И так оно продолжается вплоть до последней метаморфозы, о которой мы еще ничего не знаем».10

Принцип аберрации все тот же: насколько низкое (языческое, буржуазное, советское, греховное, демоническое) возвышается его сравнением (и, в конечном счете, отождествлением) с божественным (христианским, святым, церковным), настолько второе редуцируется, десакрализируется и опошляется таким кощунственным сопоставлением. «Масонство началось с вероисповедного индифферентизма и деизма. <…> Затем, под влиянием еврея [Мартинеса Паскалиса], мартинисты обращаются к учению каббалы. Зарождается сочувственное отношение к “отпадшему существу”. Денница-Люцифер становится поборником свободы, революционером против Царя небесного, врагом деспотизма, из спасаемого делается спасителем, носителем света, которому и должна принадлежать окончательная победа».11 Эту тотальную индифферентность и релятивизм, это вавилонское смешение всего со всем и преследуют своей целью и романтический принцип квазирелигиозного «всеединства», и постмодернистские принципы «деконструкции» и «симуляция». Постмодерн в этом смысле — это не что иное, как саморазоблачение модерна, снятием последним всех своих «высоких» масок («гуманизма», «романтизма», «консерватизма», «нравственности», «религиозности», «народности», «христианства» и т.д.), обнажение своей софистической сущности. То есть, «Князь-Христос» (образ Мышкина) у Достоевского и образ Иешуа у Булгакова – это и есть «МакИисусы» и «i_$uss’ы» своего времени, квазирелигиозные клоуны романтизма и декаданса, соответственно, маскоты и «мажоры» одного неогностицизма. Если атеизм – это деконструкция Христианства, то романтизм – это его симуляция. Эти мнимые противоположности модерна (атеизм и романтизм) так же едины между собой, как эти же приемы (деконструкция и симуляция) в постмодернизме.

«Разговор перешел на Новый завет, и я сказал, что недавно перечитывал то место, где Христос идет по морю, а Петр ему навстречу. — Если долго не читать евангелистов, — добавил я, — не можешь надивиться их нравственному величию. А в высоких требованиях, которые они предъявляют к нашей нравственной силе воли, слышится своего рода категорический императив. — В первую очередь, — вставил Гёте, — это категорический императив веры; Магомет со временем еще дальше пошел по этому пути. — Вообще же, — сказал я, — Евангелия, когда в них вчитаешься повнимательнее, полны отклонений и противоречий, бог весть какие превратности судьбы испытали эти книги, прежде чем они были собраны воедино и приведены в тот вид, в каком они нам известны. — Поставить себе задачей историко-критическое исследование этого вопроса — все равно, что вознамериться выпить море, — сказал Гёте. — Куда разумнее без долгих размышлений принять все как есть и усвоить из этого то, что содействует нашей нравственной культуре и укрепляет ее».12

Эту же гностическую «метафизику нравственности» как «наш ответ» каноническому Евангелию св. ап. Матфея транслирует Иешуа у Булгакова:

«Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил».13

Не случайно, первое полное издание романа Булгакова осуществила масонская по духу организация «YMCA-press» (1967 г.), а «Великого Инквизитора» Достоевского первой перевела на английский для своего теософского журнала «Люцифер» лично Е. Блаватская (1881 г.).

Парафразом гетевского эпиграфа к роману Булгакова и всей его концепции также можно рассматривать слова из песни Б. Гребенщикова традиционного для него оккультного содержания «Сельские леди и джентльмены»:

«Пограничный Господь стучится мне в дверь, / Звеня бороды своей льдом <…>

А потом, словно дьявол с серебряным ртом, / Он диктует строку за строкой,

И когда мне становится страшно писать, / Говорит, что строка моя; <…>

И обо мне часто пишут в газетах теперь, / Но порой я кажусь святым;

А он выглядит бесом, хотя он Господь, / Но нас ждет один конец»

(группа «Аквариум», альбом «Пески Петербурга», студия «Триарий», 1994 г.).

При этом, как и более респектабельные предшественники, Гребенщиков известен и своими «песнями о Боге», то есть скромной лептой в профанацию Христианства своей лирой (что, разумеется, также оценивается современными лжемиссионерами от РПЦ как «несущая миссионерскую нагрузку» деятельность, ради чего, музыкант приглашался «дать гастроль» в МДАиС, то есть как бы для «мастер-класса» нового миссионерства в духе «богословия открытости»). Меняются поколения и проходят эпохи, деградируют жанры искусства («высокие» и элитарные уступают место все более низким и ширпотребным), не меняется только принцип искажения Христианства в его художественном изображении.

«Серебро Господа моего <…> Выше слов, выше звезд, вровень с нашей тоской»

(группа «Аквариум», песня «Серебро Господа моего», альбом «Феодализм», 1989 г.).

Поэтическая гипербола «тоски» здесь осуществлена за счет литоты (обратной гиперболы) «Господнего серебра», в результате чего нетварное оказывается «вровень» тварного, божественное – сродни человеческому, причем даже не человеческой добродетели, но человеческой страсти («тоски»), то есть смертного греха «печали» – в терминах Христианства (хотя чему здесь удивляться, если выше мы видели, как аналогичная сравнительная процедура была проделана с демоническим). Вот как эта метафора звучит в оригинале сакрального текста: «Слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились» (Пс 11:7-9). Получается, новейшим «псалмопевцем» с «серебром слов Господних» сделано именно то («нечестивое смешение с землей»), от чего св. псалмопевец Давид и молил Господа их сохранить.

Оценить прогрессию кощунства в изображении христианских святынь в искусстве Нового времени можно также на примере творчества Рафаэля, вернее — той диаметрально противоположной его оценки, которую практически одновременно сделали святитель Игнатий (Брянчанинов) и все тот же Федор Достоевский.

Для первого, видящего и оценивающего артефакт, как и все остальное, исходя исключительно из Священного Писания и Предания, Мадонны Рафаэля — это одни из первых опытов как раз той секулярной карикатуризации сакрального, на историческом исходе которой мы теперь и имеем кощунства типа художеств Лейнонена. «С кого итальянские живописцы писали изображения святейших жен? С своих любовниц. Знаменитые Мадонны Рафаэля выражают самое утонченное сладострастие. Известно, что Рафаэль был развратнейший человек, желал выразить идеал, который действовал бы на него наиболее сильно, и нередко кидал кисть, чтоб кинуться в объятия предстоявшей ему натурщицы. — Другие живописцы, которых талант был грубее, нежели талант Рафаэля, выражали сладострастие на своих мнимых иконах гораздо ярче; иные выразили уже не одно сладострастие, но и бесстыдство, неблагопристойность. <...> Все движения, все позы, все физиономии на итальянских картинах, или вообще на картинах, написанных западными еретиками и изображающих священные предметы, — чувственны, страстны, притворны, театральны...».14

(Санти Рафаэль. «Большая Мадонна Каупера», 1508 г.)

Если для свт. Игнатия Рафаэль один из развратителей человечества, то для Достоевского он, наоборот, один из

«великих развивателей человечества».15

То есть, опять же, как гностическая оппозиция и альтернатива ортодоксальному Христу.

«Рафаэль писал годы, отделывал, отлизывал, и выходило чудо, боги создавались под его рукою».16

«Знаете ли вы, как силен “один человек” – Рафаэль, Шекспир, Платон и Колумб или Галилей? Он остается на 1000 лет и перерождает мир...».17

Поэтому Мадонны Рафаэля для Достоевского не просто «несут» свою долю «миссионерской нагрузки», но являются более адекватными изображениями «идеала» (то есть «истинного христианства»), чем каноническая иконография, все по той же причине большей «человечности».

«Шекспир и Рафаэль … выше всего человечества, ибо они уже плод, настоящий плод всего человечества, и, может быть, высший плод, какой только может быть! Форма красоты уже достигнутая...»,18

той именно «красоты, которая спасет мир»,19 который не смогла спасти впавшая «в паралич Церковь».20

«Федор Михайлович выше всего в живописи ставил произведения Рафаэля и высшим его произведением признавал Сикстинскую мадонну»; «Сколько раз в последний год жизни Федора Михайловича, я заставала его стоящим перед этою великою картиною в таком глубоком умилении, что он не слышал, как я вошла, и, чтоб не нарушать его молитвенного настроения, я тихонько уходила из кабинета».21

Таким образом, ложность одной из излюбленных идей Достоевского, которой он наделяет Мышкина как «Князя-Христа» и в которой заключается концепция его Легенды о Инквизиторе

(«Инквизитор и глава о детях. <…> в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было»),22

то есть все той же масонской идеи об «испорченной церкви» как основной причине карамазовского безбожия

(«загниет Запад, а загниет он тогда, когда папа исказит Христа окончательно и тем зародит атеизм в опоганившемся западном человечестве»)23

и противопоставление папизму как раз западных художников как

«самых полных исповедников Христовых»,24 —

объективно (или с точки зрения Священного Предания) ложность этой идеи и заключалась в том, что гностическое «искажение Христа» в западном искусстве Нового времени само было следствием искажения Христианства в католицизме и протестантизме, причем — исторически ближайшим, в отношении которого богоборчество атеизма являлось лишь дальнейшим искажением и отступлением. «Протестантизм отверг авторитет, дал волю личному рассуждению, поставил каждого своим собственным папой. <…> Западное христианство неудержимо идет в низ, теряя на каждой ступени роковой лестницы одно христианское верование за другим, ослепленное внешнею материальною культурою, прельщающей и те, чуждые ему народы, которые <…> прельщаются его успехами».25

Такими «прельщенными культурой» нового европейского гностицизма и оказываются представители отечественного романтизма и, в частности, Достоевский, которым движет та же (что и Лейноненом, и Лениным) ультрареформаторская идея духовной революции «раскрепощения человека», та же претензия светского человека на более «прямое отношение к Богу» путем выращивания гомункулов гностического Богочеловечества по причине преступной «испорченности» все этого в Церкви. Безоглядная ориентация на западный гуманизм и романтизм как на «истинное христианство» становилось источником аналогичного искажения церковного Христианства у самого Достоевского, что, в свою очередь, порождало усугубление апостасии и более радикальные кощунства у следующих поколений художников, в частности, декадентов серебряного века как оккультистов всех мастей (М. Булгакова — в том числе) и совсем уже «эмансипированных» (еще «дальше пошедших») в этом отношении представителей постмодернизма.

Александр Буздалов

________________________________________________________

1 Достоевский Ф. Братья Карамазовы. Ч.2, кн.5, гл. V. «Великий Инквизитор» / Д.,XIV,226-227.

2 Булгаков М. Мой дневник. 4.01.1925 / Булгаков М. Собр. соч. в 10 т. М., «Голос», 2000. Т.10. С.135.

3 Шелли П.Б. Защита поэзии / Шелли П.Б. Письма. Статьи. Фрагменты. М., «Наука», 1972. C.426.

4 Бодлер Ш. Литании Сатане (пер. В. Левика) / Бодлер Ш. Стихи. Ростов-на-Дону, «Книжное изд-во», 1991. С.232.

5 Булгаков И. «Не подвигом, ни громом славы...» / Булгаков М. Собр. соч. в 10 т. Цит. изд. Т.10. С.360.

6 Попов П.С. Биография М.А. Булгакова / там же; с.603-604.

7 Сокурова О. «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. В кн. «Судьбы русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве ХХ - начала ХХI века. 1917-2017: в 3 т.». СПб., «Петрополис», 2017. Т.2.

8 Достоевский Ф. Бесы. Подготовительные материалы / Д., XI, 112.

9 Достоевский Ф. Записи литературно-критического и публицистического характера из записной тетради 1880-1881 гг. / Д.,XVIII,86.

10 Эккерман И. Разговоры с Гете. 18.02.1831; 02-06.03.1831 / Эккерман И.П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., «Худ. лит.», 1981. С.400, 412-413.

11 прот. Григорий Дьяченко. Духовный мир. Гл.22. «Поклонение сатане в масонстве». СПб., «Исторический вестник», 1900, июнь. С. 985-998.

12 Эккерман И. Разговоры с Гете. 13.02.1831. Цит. изд. С.394.

13 Булгаков М. Мастер и Маргарита. М., «Худ. Лит.», 1988. С.27

14 свт. Игнатий (Брянчанинов). Понятие о ереси и расколе. §4 / Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова. М., «Паломник», 2002. Т.4. С.467

15 Достоевский Ф. Записная тетрадь 1863-1864 гг. / Д.,XX,174.

16 Достоевский Ф. — Достоевскому М.М. 24.03.1845 / Д.,XVIII(1), 107.

17 Достоевский Ф. Подготовительные материалы к «Бесам» / Д.,XI,112-113.

18 Достоевский Ф. Бесы / Д.,X,236-237.

19 Достоевский Ф. Идиот / Д.,VIII.317.

20 Достоевский Ф. Записи литературно-критического и публицистического характера из записной тетради 1880-1881 гг. / Д.,XXVII,65.

21 Достоевская А.Г. Воспоминания. М., «Художественная литература», 1971. С.150, 356.

22 Достоевский Ф. Записи литературно-критического и публицистического характера из записной тетради 1880-1881 гг. / Д.,XXVII,86.

23 Достоевский Ф. — Майкову А.Н. 15(27).05.1969 / Д.,XIX,40.

24 Достоевский Ф. Дневник писателя. 1876, июнь, гл.1, II / Д., XXIII, 37.

25 прот. Григорий Дьяченко. Духовный мир. Гл.22. «Поклонение сатане в масонстве». Цит. изд.

Комментарии

Сергей

2025-08-02 22:08:28

Совратитель и "извиватель" человечества - это ровно одно и тоже.. Тот же змеиный искус..