Теология человека

Дата создания:

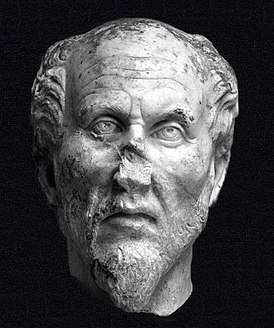

Плотин

Теология человека – вот еще одно емкое определение,

которое можно дать новому гностицизму, суть которого заключается в перенесении

в антропологию чисто богословских (то есть триадологических и христологических)

принципов, в безоглядной проекции сверхъестественного на естественное, смелых

аналогиях тварного и нетварного и т.п. спекуляциях антропотеического характера.

При этом данная фальсификация осуществляется путем нового прочтения

святоотеческого богословия, то есть, его ложной экзегезы. «Анализ его [Н.

Федорова] текстов показывает, что усваиваемая им преподобному

[Сергию] мысль о жизни “по образу Пресвятой

Троицы” скорее принадлежит ему самому. Она возникает в силу того, что,

если Хомяков отождествлял Церковь-организм и Церковь-общину, не продумав

внутреннее соотношение этих определений, то <…> у Федорова происходит

окончательное сближение, если не отождествление понятий (“Троица есть

Церковь”), подразумевающее возможность не только жизни “по образу Пресвятой

Троицы”, но и богословских суждений о внутритроических отношениях по

аналогии с отношениями “я” и “другого”, и таким образом, общий тезис времени

– антропология есть теология (христология) –обогащается новым прочтением:

экклесиология есть Триадология».[1]

Иными словами, то обожение (теосис), которое

составляет сущность ортодоксальной сотериологии, осуществляется в новом

гностицизме альтернативным образом, а именно, на уровне онтологии, а не

харизматологии (как это обстоит в Христианстве). То есть, все те благодатные

характеристики, которые (по догматическому учению) христианин обретает в

Таинствах Церкви, и которыми он принципиально отличается от потомков «ветхого

Адама», этими же самыми характеристиками в новой религии человек наделяется

априори, просто по факту своего существования. Можно проследить, как работает

этот спекулятивный механизм нового гностицизма в богословском персонализме, где

обозначенный принцип антропотеологии реализуется самым наглядным образом.

«Тринитарные и христологические

догматы заложили богословский фундамент познания личностного бытия.

Дальнейшая история экзистенциально осваивала эти ноумены – объекты

мысли. В истории мучительно прорастали истины о божественном

достоинстве, свободе, вселенской миссии, правах и ответственности личности.

Христианские мыслители пытались усмотреть в духовном мире человека отображение

внутритроической жизни Божества, а во взаимоотношении духовной и телесной

природ человека находили христологические параллели. <…> “Человеческий

дух в себе самом содержит постулаты троичности Божества, на нём лежит его

печать” (свящ. Сергий Булгаков). Вместе с тем, тема богоподобия

человеческой личности ещё во многом нераскрыта».[2]

Кратко суть богословского персонализма можно изложить

следующим образом. Христианское понятие «личности» отличается от светского

понятия «индивидуальности» тем, что «развитая личность» обращена своим «ликом»

к «другому», то есть к другой личности, будучи «неслиянно» соединена с нею (и

со всем множеством ипостасей этой природы) единством сущности. В то время как

«индивид» есть не что иное, как та же самая ипостась, но в состоянии

(гностического) «грехопадения», заключающегося в замкнутости падшей «личности»

в себе, в непроницаемости для «других», в атомизации единого естества, чем

преступно нарушается онтологический закон существования этого естества (а стало

быть, и собственный «логос» ипостаси). В Церкви человек обретает новые

(восстанавливает утраченные в грехопадении прародителей) отношения с другими

сущими, достигает божественного тропоса существования, в чем и заключается

смысл христианской жизни (возлюби ближнего как другого себя – и уподобишься

Богу).

Формально, казалось бы, здесь все верно и ничто не

противоречит Евангелию и догматическому учению Церкви. Но дьявол, как

говорится, кроется в деталях, и нигде данная идиома так не актуальна, как в

богословии. Прежде всего, это касается самой постановки вопроса, самой

тенденции нового (антисхоластического, или не-академического) богословия к

отожествлению внутритроической корреляции нетварных Ипостасей и корреляции

«экклезиальных личностей»,[3]

словно бы между ними не существовало никакой онтологической разницы. Потому

что, на самом деле, в Предании Церкви (цитатами из которых тексты

персоналистов, конечно же, не обходятся) мы не находим такого спрямления

отношений. Более того, основная установка святоотеческого богословия носит

вообще обратный характер и заключается в том, что между нетварной и тварной

природой скорее нет ничего общего, даже несмотря на то «богоподобие», которое

разумное творение, действительно, обретает в Церкви посредством

«воипостазирования» божественной благодати. Тем не менее, внутренняя жизнь

Творца остается трансцендентной для твари, потому что божественная сущность

«проникает все сущности, сама оставаясь чистою, пребывает вне пределов всего и

изъята из ряда всех существ как пресущественная и превыше всего сущая».[4] В божественных «энергиях» происходит

нисхождение доступной для разумного творения модуса божественной жизни, а не

вхождение первого в «неприступный свет» божественной сущности, остающейся для

него непричаствуемой, что было определено как догматическое учение Вселенской

Церкви на паламитских соборах XIV в. Бог является в святых («творит Свою обитель»)

Своими божественными действиями, а не наоборот (святые «входят» в божественную

природу как в свою «обитель»). В то время как в новом (квазипаламитском)

богословии происходит именно обратный процесс – в силу указанного

непреодолимого соблазна рассмотрения антропологии – «в свете

христологического [халкидонского] догмата»[5]

и продолжения экклезиологии – в триадологию. И это несмотря на то, что, по

крайней мере, В. Лосский сполна отдавал себе отчет в том, что, «в христианской

антропологии подобие или ассимиляция с Богом, конечно, никогда не может

мыслиться иначе, как только по идущей от Бога благодати».[6]

«…чрез огненные языки явился всем в Своей Ипостаси, и

Владычным образом, как бы на престоле, сев на Христовы Ученики, сделал их

орудиями Своей силы. <…> Почему языки явились для них разделенными?

– Потому что единственному только Христу, сошедшему с небес, не в меру

дается Дух от Отца, ибо Он, также и по плоти, обладает всецелою силою и

действием; ни на ком из иных не почила всеобъемлющая благодать Духа, но

частично каждый – один одно, другой – другое получает из

благодатных дарований, дабы кто не подумал, что даемая от

Духа благодать Святым, является Его не действием, а самым естеством.

<…> ибо они стали орудиями Божественного Духа, действующими и движущимися

по Его воле и силе; всякое же орудие со вне восприемлемое, становится

причастным не естества, но энергии действующего, которая восприемлется от него;

так бывает и в отношении орудия Святого Духа, как и Давид, говоря в

Духе Святом, глаголет: "Язык мой трость книжника скорописца"

(Пс.46:2). Следовательно, пишущая трость есть орудие пишущего, становясь

причастной, конечно, не естества писца, но его энергии, и то

начертывая оное, что пишущий желал бы и мог».[7]

Между тем именно так (как не должно, согласно Паламе)

и наклонны думать представители нового богословия вообще и богословского

персонализма, в частности. Антропотеологический теосис заключается не в

«восприятии» Богом спасающегося «со вне», не в соделании его «орудием Святого

Духа», но, по сути, в противоположном процессе вхождения тварной ипостаси в

нетварную природу на тех же принципах, что и человеческое естество

Богочеловека. Что делает эту антропотеологию скорее разновидностью антропософии

и теософии, чем законным продолжением богословия Предания (или академического

богословия, что одно и то же).

При этом само персоналистическое определение

христианской личности как «несводимости к природе»[8]

может быть истолковано и ортодоксально, поскольку в святых (достигших реального

обожения, к которому христиане призваны), действительно, происходит соединение

человеческого естества и божественной благодати, то есть воиапостазирование

свойства, или силы другой природы, которая как акциденция (неприродное

качество) входит в состав этой ипостаси, причем в различной мере («и звезда от

звезды разнится в славе» (1Кор 15:41)). В этом смысле личность (человеческая

ипостась) святого, безусловно, есть тот, «кто отличен от собственной своей

природы; кто, содержа в себе свою природу, природу превосходит»,[9] поскольку ипостась святого не полностью

детерминирована его человеческой природой (как ипостась ветхого человека),

которую благодать бесконечно превышает. Кроме того, человек как таковой наделен

способностью выходить за пределы своего естества и в сторону

противоестественного, где каждый также «в свою меру» (то есть, сугубо

индивидуально) стяжает скотоподобие (вместо благодати как богоподобия святых).

Однако этот ортодоксальный смысл «несводимости к природе» христианской личности

в богословском персонализме из харизматологического плана, как было сказано,

так или иначе переносится в онтологический, то есть, утверждается (или

подразумевается), что человек якобы обладает природной способностью сам строить

свою личность по собственному усмотрению в направлении обоих полюсов: не только

свободно деградировать к скотоподобию, но и «духовно развиваться» до

богоподобия либо вообще обладает этим богоподобием по природе («человеческий

дух в себе самом содержит постулаты троичности Божества, на нём лежит его

печать» (свящ. Сергий Булгаков)),

«раскрывая всю динамичность

человеческой природы, которая одарена различными способностями и поставлена

как μεθοριον между возможными подобием и неподобием, что

предполагает, как нам кажется, иное понятие образа, нечто, тесно связанное с

званием личности».[10]

Это и говорит о том, что в богословском персонализме

как доктрине «абсолютного утверждения личности» мы имеем учение скорее

умеренно гностического, чем ортодоксального типа. Принцип «личности»

оказывается общим тропосом существования нетварной и тварной природы,

устраняющим ту онтологическую пропасть, которая существует между ними в

догматическом учении Церкви. Тем самым, мы находим в богословском персонализме

своего рода новый вид оригенизма после классического и нравственного

«оригенизма» славянофилов и их преемников – идеологов «нравственного монизма».

«”Нравственное” в системе Хомякова оказывается тем единственным параметром, по

которому различие между Богом и разумной тварью не качественное, а только

количественное. Историкам еретических учений привычно сталкиваться с системами,

где роль такого параметра присваивается “уму” (в смысле греч. νοῦς, что более

соответствует современному русскому “дух”), или ”умной природе”, — это системы,

связанные с античным мировоззрением, особенно с платонизмом, из которых

наиболее живучей показала себя оригеновская; <…> Но Хомяков жил после

немецких философов и французских моралистов, когда “нравственное (моральное)

единство” звучало примерно так же, как для средневекового человека “единство по

природе”. Отсюда такое полное формальное сходство христологии Хомякова с

оригеновской: Христос несет в полном и неповрежденном виде некое начало,

которое в других разумных созданиях нуждается в восстановлении и восполнении

(Ориген называл это начало “природой ума”, Хомяков — “нравственным существом”).

В обеих системах ни различие тварного и нетварного, ни даже грех не полагают

пропасти между Богом и Его созданием; творение — органическое продолжение

Творца, строго говоря, Его постепенная деградация (ведь не только у платоников

“эманации” Божества суть все более низкие степени божественности, но и у

Хомякова все тварные существа суть все более низкие степени “нравственного”».[11]

Соответственно, у персоналистов таким параметром, или

такой категорий, где между нетварной и тварной природой существует только

количественная, но не качественная разница, выступает уже не «нравственное», но

«личностное начало», где падший «индивидуум» есть та или иная степень

деградации того же «начала», которое в совершенстве и полноте существует в

Божественной Личности.

Откровенное признание Лосского в том, что сам он

«лично не встречал в

святоотеческом богословии того, что можно было бы назвать разработанным учением

о личности человеческой, тогда как учение о Лицах или Ипостасях Божественных

изложено чрезвычайно четко»,[12]

и говорит о том, что разработанное им учение является

произвольным перенесением в антропологию христологических и триадологических

принципов святоотеческого богословия, что в последнем было в принципе

невозможно. «В отношении же к Господу нашему Иисусу Христу нельзя найти общий

(с людьми) вид. Ибо и не было, и нет, и никогда не будет другого Христа,

Который состоял бы из Божества и человечества, Который по Божеству и

человечеству — один и тот же — был бы и Богом совершенным, и

человеком совершенным. Поэтому о Господе нашем Иисусе Христе нельзя сказать,

что в Нем — одно естество, — то есть нельзя сказать, что как

отдельная человеческая личность сложена из души и тела, так же и Христос сложен

из Божества и человечества. Ибо здесь берется личность, входящая в состав рода,

Христос же не есть такая личность, потому что для Него нет общего вида, под который

бы Его можно было подвести».[13]

Здесь же Лосский не менее откровенно описывает и

метод, которым эта богословская спекуляция осуществляется в

квазихристианском персонализме:

«следовало бы предварительно

спросить себя, в какой мере оправдано само наше желание найти у отцов первых

веков учение о человеческой личности. Не было ли бы это желанием приписывать им

мысли, вероятно, им чуждые, но которыми мы, тем не менее, их бы наделили, не

отдавая себе ясного отчета в том, как зависимы мы в самом методе нашего

суждения о человеческой личности от сложной философской традиции, от образа

мысли, следовавшей путем, очень отличным от того, который можно было бы считать

путем собственно богословского предания? <…> злоупотребляя сознательными

анахронизмами, вкладывая что-то от Бергсона в св. Григория

Нисского или что-то от Гегеля в св. Максима Исповедника...»[14]

В частности, та «несводимость к сущности», с помощью

которой Лосский определяет ипостастность в Святой Троице (и что само по себе

еще можно отнести к апофатической традиции Предания), не может быть ни

отождествлена, ни даже сопоставима с «несводимостью к природе» как принципом

личности в антропологии, где это является уже катафатическим принципом, потому

что здесь эта несводимость, как было сказано, обозначает сложную индивидуальную

субстанцию, а именно, сущего, состоящего из человеческой природы

(которая, в свою очередь, состоит из души и тела) и божественной благодати. Но

в том-то и дело, что богословская проблема человеческой личности, в конечном

счете, решается Лосским не катафатически (через усложнение ипостаси

человеческой природы акциденцией божественной благодати, что было бы

ортодоксальным решением, соответствовало бы концепции обожения паламизма), но

апофатически, то есть, в полной аналогии с ипостасностью божественной природы:

«сформулировать понятие

личности человека мы не можем и должны удовлетвориться следующим: личность есть

несводимость человека к природе. Именно несводимость, а не “нечто несводимое”

или “нечто такое, что заставляет человека быть к своей природе несводимым”,

потому что не может быть здесь речи о чем-то отличном, об “иной

природе”, но только о ком-то, кто отличен от собственной своей природы, о

ком-то, кто, содержа в себе свою природу, природу превосходит, кто этим

превосходством дает существование ей как природе человеческой и тем не менее не

существует сам по себе, вне своей природы, которую он “воипостасирует” и над

которой непрестанно восходит, ее “восхищает (extasie), сказал бы я, если бы не

опасался упрека, что ввожу выражение, слишком уже напоминающее “экстатический

характер экзистенции (Dasein)” у Хайдеггера, тогда как сам критиковал других,

позволявших себе подобное сближение».[15]

Это и означает, что харизматологическому решению

Священного Предания Лосский предпочитает «экзистенциальную», или «онтологическую

разгадку тайны человеческой личности».[16] То есть, попросту Паламе Лосский предпочитает

Хайдеггера. Также он употребляет термин «метаонтологический» в том же

значении природного воспроизведения в человеческой личности тайны Божественного

Лица.

«Это значит, что уровень, на

котором ставится проблема человеческой личности, превосходит уровень онтологии,

как ее обычно понимают. И если речь идет о некоей метаонтологии, один только

Бог может знать ее, Тот Бог, Которого повествование Книги Бытия являет нам

приостанавливающимся в Своем творчестве, чтобы сказать в Совете Трех Ипостасей:

«Сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему (Быт 1:26)».[17]

В частности, само определение личности как

«несводимости к природе» Лосский заимствует отнюдь не у кого-то из св. отцов,

но у западного религиозного софиста Бальтазара, который в свою очередь пришел к

этому термину в контексте своего гностического «синтеза» мифической

«патристики» и реального неоплатонизма.

«Отец Урс фон Бальтазар,

рассуждая в своей книге “Святой Максим Исповедник” о послехалкидонском богословии,

делает одно замечание, которое представляется мне очень верным и в то же время

очень ошибочным. Он говорит: “Наряду с древом Порфирия, который пытается ввести

все существующее в категории сущности (ουσία), как класс, род, специфические

особенности и, наконец, индивидуум (ατομον αιδιος), появляются новые

онтологические категории. Эти новые категории, не сводимые к категориям

сущностным, отсылают нас одновременно к сфере существования и к сфере личности.

Обе эти сферы, закованные в новые выражения (υπαρξις, υποστασις), еще

довольно туманны и нуждаются в точных определениях. Пройдет много времени, пока

Средние века смогут формулировать различение между сущностью и существованием и

выковать из нее структуру модуса тварного бытия... Однако именно в этом

направлении мы и идем, когда наряду со старым аристотелевским расположением

сущностного видим этот новый порядок существования личностного”».[18]

Иными словами, несмотря на все сознание опасности

гностического «направления», в котором шли представители западной

ново-теологической «неопатристики», соблазн следовать с ними параллельным

курсом был для «парижской школы» нового русского богословия не менее сильным.

Поэтому последователи Лосского продвинулись в «этом направлении» уже дальше

самого «отца Бальтазара», или как раз достигли уровня «отца Плотина» и «отца

Порфирия» (и уж точно – «отца Шеллинга», «отца Гегеля» и «отца Хайдеггера»), у

которых человеческий индивидуум это и есть не что иное, как степень деградации

Единого (или степень «развития Абсолюта» – в терминологии философии

всеединства). Здесь уже по самому своему духу богословско-персоналистический

дискурс производит впечатление, обратное святоотеческому дискурсу. Здесь

христианский слух сразу режет идеалистическая риторика, чуждый ортодоксальному

смирению гуманистический (или экзистенциалистский) пафос, богословски

вульгарный сотериологический и эсхатологический оптимизм и т.п. приметы экзальтации

ветхого человеческого разума, ложно переживаемого как благодатное состояние

христианской мудрости.

«Бог воплотился не в образе

ангелов, а в человеке: “Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет

семя Авраамово” (Евр. 3,16). Христианство не только декларировало,

как в Ветхом Завете, что человек – образ и подобие Божие, но и реально

утвердило эту истину воплощением Бога в человеке. Христианство в

основе своей персоналистично и создало возможности для истинной

антропологии: “Один лишь человек существует в Боге и именно благодаря

этому существованию в Боге способен к свободе. Он один есть существо

центральное и поэтому должен оставаться в средоточии. В нём созданы

все вещи и точно так же только через него Бог воспринимает в Себя и

связывает с Собой так же и природу” (Шеллинг). Важнейшие догматические

споры первых веков христианства: тринитарные – о природе

Божественной Троицы, христологические – о взаимоотношении

Божественной и человеческой природы в Иисусе Христе, – одновременно

проясняли и онтологические основания личности, ибо человек

создан по образу и подобию Божию. Человеку важно было узнать

природу Божественного и потому, что это объясняло природу

человеческого. Личность открывала себя по мере того, как открывала Бога, она по

достоинству смогла оценить собственное величие только тогда, когда ей открылось

величие Личного Бога».[19]

После такого религиозного «открытия себя» и «познания

собственного величия» уже и Личность впору писать с большой буквы как

неотъемлемую составляющую гностической «троицы»: Бог-Богочеловек-Человек.

Александр Буздалов

[1] прот. Павел Хондзинский. Русское

вне-академическое богословие XIX века: генезис и проблематика (автореферат

диссертации на соискание ученой степени доктора богословия, ПСТГУ).

М.,2015 (на правах рукописи).

С.50.

[2] Аксючиц В. Христианский персонализм. Святая Троица, Богочеловек и

личность.

[3] Термин митр. Иоанна (Зизиуласа); в

частности, в его кн.: Бытие как общение. Исследование о личности и Церкви. М.,

«Свято-Филаретовский православно-христианский ин-т», 2006.

[4] преп. Иоанн Дамаскин. Точное

изложение православной веры. Гл.VIII. Цит. по изд.:

«Творения преподобного Иоанна Дамаскина.

Источник знания». Изд.-во «Индрик», 2002).

[5] Лосский В. По образу и подобию /

Лосский В. Боговидение. М., «АСТ», 2006. С.652, 653.

[6] Там же. С.670.

[7] свт. Григорий Палама. Омилия XXIV /

Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. М., «Паломник», 1993. Ч.1.

С.242-243.

[8] Лосский В.Н. По образу и подобию /

Лосский В.Н. Боговидение. Цит. изд. С.654.

[9] Там же.

[10] Там же. С.671.

[11] Лурье В.М. Примечания / Хомяков

А.С. Собр. соч. в 2 томах. М., «Медиум», 1994. Т.2. С.375-376.

[12] Лосский В.Н. По образу и подобию /

Лосский В.Н. Боговидение. Цит. изд. С.645

[13] преп. Иоанн Дамаскин. Точное

изложение православной веры. Гл.47. Цит. изд.

[14] Лосский В.Н. По образу и подобию /

Лосский В.Н. Боговидение. Цит. изд. С.645.

[15] Там же. С.654.

[16] Там же. С.656.

[17] Там же. С.657.

[18] Лосский В.Н. По образу и подобию /

Лосский В.Н. Боговидение. Цит. изд. С.655 / Urs

von Balthazar H. Liturgie cosmique. Paris, 1947. P. 21. Ср.: «Греческие отцы (от каппадокийцев до

Плотина и затем византийских богословов) отдавали роль “причины” личности Отца

в обожествленном сущем, распространяя это и на антропологию» (митр. Иоанн

(Зизиулас) Пергамский. Личность и природа в богословии преп. Максима

Исповедника / Метапарадигма: богословие, философия, естествознание. М.,

«Культурно-просветительский центр «ОПЕРА»», 2016. №.10. С. 126).

[19] Аксючиц В. Христианский

персонализм. Святая Троица, Богочеловек и личность.

Комментарии

У этой статьи нет комментариев