«Порядок в душе человека»

Дата создания:

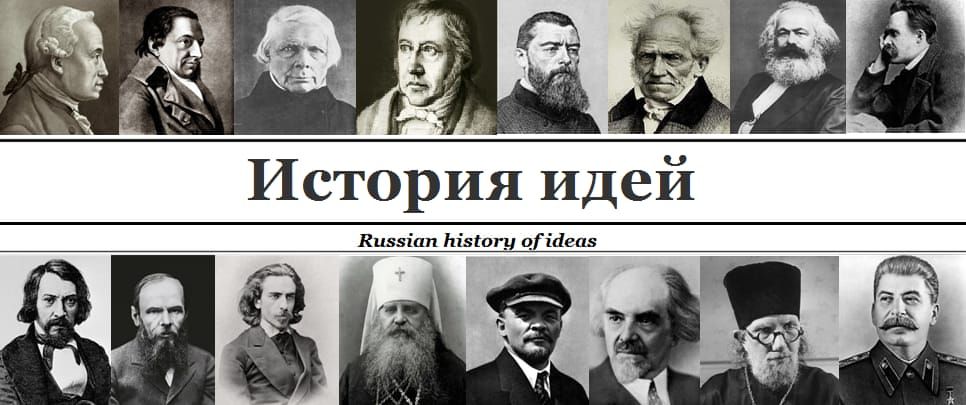

Иллюстрация к книге Р. Вершилло «Упорядоченная душа в Новое время»

Папа Геласий (492-496 гг.) в своем декрете «Sancta Romana» (о принимаемых и не принимаемых Церковью книгах) классифицировал богословские труды монаха Кассиана как апокрифические. Декретом запрещалось чтение сочинений данного разряда в Церкви (делать это можно было только келейно). Сочинения Кассиана были помещены Геласием в эту категорию по причине содержавшегося в них сомнительного волюнтаризма пелагианского типа (иером. Феодор (Поздеевский). Аскетические воззрения преподобного Иоанна Кассиана Римлянина (пресвитера Массилийского). Казань. Типо-литография Императорского Универститета, 1902. С.42). Но на православном Востоке этот богословский апокриф, напротив, был принят за канон. Поэтому в синергической доктрине Востока всегда сохранялась тенденция к полупелагианству, хотя, в целом, это не выходило за пределы неосознанных противоречий и самоотрицаний (когда ортодоксальные положения существуют одновременно с противоположными по смыслу). Однако в Новое время под влиянием религиозно-гуманистической философии эта тенденция значительно усилилась, что привело к появлению в отечественном академическом богословии уже таких откровенно неопелагианских концепций, как «нравственный монизм» митр. Антония (Храповицкого) и митр. Сергия (Страгородского).

Продолжая демонстрировать полупелагианское содержание традиционной для восточной Традиции концепции сотериологической синергии, предлагаем вниманию читателей занимательную полемику двух августианцев нашего времени, серьезные богословские разногласия между которыми возникли по той единственной причине, что один из них придерживается учения позднего Августина (напомним, боровшегося с рудиментами пелагианства у сторонников синергии), а другой – учения Августина предыдущего периода (по собственному свидетельству блаженного, самого еще стоявшего тогда на позициях неосознанного полупелагианства). Полемика публикуется в форме «Разговора против пелагиан» блж. Иеронима Стридонского.

1

Р.В. – У меня есть несколько сомнений, и главное в том, стоит ли прямо так рассматривать учение о предопределении. Я вам как-то уже говорил, что брать приступом богословские вопросы нашему веку не по силам. Тонкие мысли нам не по чину. Восточные отцы учили не о личности (эта тема была для них решенной), а о благодати, то есть о Домостроительстве спасения, как о прямом действии Божественном. О человеке они учили не со стороны личности, а со стороны устройства: душа, ум, силы души. Природа человека неизменна и во грехе. Вот аксиома. При таком подходе свобода воли их вообще не могла волновать. Как раз св. Кассиан здесь показывает, что он был человек Запада, а не Востока. Он ведь искал ответы на вопросы о личности человека в спасении. Вы соединяете вопрос о личности с учением Восточных отцов. Тогда кое-что становится неясным. Что есть воля человека, которую изменяет Бог? Это сила души, желание чего-либо? Это не вызывает возражений. Конечно, Господь посылает и желание блага и знание о благе. Но для спасения – желания недостаточно. Это наше желание даже прямо ничто, потому что праведники Ветхого завета шли во ад по определению Божию об Адаме и Еве. Или перемена воли – это перемена души человека? Здесь воля это сам человек, а он неизменен. <…> Вы пишете: “Человек свободно волит то, к чему его влечет грех, живущий в его падшем естестве, или то, чего хочет Бог и что Он внушает человек Своей благодатью”. С этим трудно согласиться. Апостол о падшем человеке говорит: "Желание добра во мне есть, а чтобы делать его, не нахожу". В Ветхом завете праведники хотели спастись, но шли в ад. И сейчас, после Креста, нужно не одно желание, а Таинство крещения для омытия первородного греха. Так что никак нельзя сказать, что в человеке происходит "качественное изменение природного воления". Оно не имеет значения в общей картине. Нельзя сказать, что "первородный грех детерминирует гибель падшего человека, неотвратимо увлекая его ко греху". Гибли ведь и праведники, и шли во ад, по определению Божию, а не по своей злой воле. <…> душу человека (самого человека) Бог предопределил к желанию блага, вложил в душу знание о бытии Божием и знание о том, что есть благо. Этого предопределения достаточно для спасения кающихся и осуждения грешников.

А.Б. – Сначала о «неизменяемости природы». Отцы говорили о неизменности тварной природы по «логосу» и ее изменяемости по «тропосу». И противоречия тут нет, потому что суть в том, какой объем понятия вкладывается в термин «природа». Поскольку Вы утверждаете, что природа неизменна в принципе, приведу обратные свидетельства. «Все существа или сотворены, или не сотворены. Если сотворены, то, без сомнения, и изменяемы; ибо чего бытие началось переменою, то необходимо и будет подлежать перемене, или истлевая, или изменяясь по произволу. Если же несотворены, то по самой последовательности умозаключения, конечно, и неизменяемы; ибо чего бытие противоположно, того и образ бытия противоположен, то есть его свойства» (преп. Иоанн Дамаскин. ТИПВ, кн. 1, гл.3). Та же оппозиция тварного-изменяемого и нетватрного-неизменяемого у свт. Афанасия Великого: «в тварях ничто не непреложно по естеству. Ибо и из Ангелов некоторые не соблюли чина своего (Иуд. 6), и звезды не чисты суть пред Ним (Иов. 25, 5); и диавол спал с неба, и Адам преступил заповедь, и все изменяемо. Но Сын непреложен и неизменен, как и Отец» (Четыре послания к Серапиону / Пасхальные послания).

Еще один момент хотел прояснить. Вы пишите: «Апостол о падшем человеке говорит: "Желание добра во мне есть, а чтобы делать его, не нахожу"(7:18)». Как видно из контекста, «желание добра» = исполнение заповеди («закон свят, и заповедь свята и праведна и добра» (7:12)), соответственно, «чтобы делать его» (добро заповеди), к тому «не нахожу» в себе чего? Силы, или постоянства воли. Почему? Потому что «закон духовен, а я плотян, продан греху» (7:14). То есть, ветхий человек не находит в себе силы творить даже Ветхий закон, так сильна власть первородного греха. Хотя этот Закон теоритически можно было исполнять собственными силами души (естественными добродетелями), но даже он не был исполняем должным образом, настолько непостоянна (изменчива) воля ветхого человека, которую только благодать может сделать непреклонной в желании добра. Как же после этого Вы говорите: «Так что никак нельзя сказать, что в человеке происходит качественное изменение природного воления»? Ведь в этом все учение Павла, Августина и Паламы: благодатный «дар пребывания в добре», или «обожения», в том и заключается, что, прежде всего, делает волю человека богоподобной как неизменяемой в желании добра.

Р.В. – Воля становится неизменяемой не по природе, а по благодати. Благодать обожения, как объясняет св. Григорий Палама, это сверхъестественное, но все-таки состояние. И при попытке овладеть благодатью, она отлетает от человека. Все это можно изложить и прояснить, но зачем? Вы все прекрасно свели в формулировку: «Благодать есть предопределение ко благу». Этим сказано все и больше чем все, если позволите мне так выразиться. И против этого воюют модернисты.

А.Б. – «Воля становится неизменяемой не по природе, по благодати». Вот именно. Потому что по природе она как раз изменяема, будучи тварной. Поэтому изменяемость тварной воли можно трактовать и как постоянный атрибут этой природы. У гуманистов же между тварным и нетварным в нравственном отношении нет такой принципиальной разницы. Отсюда и «соработничество» Бога и Человека как альянс существ «доброй воли».

Р.В. – Возражаю я вот почему: для спасения нужна не перемена желания как силы души. Нас интересует не желание Ивана или Петра. Желание и нежелание Ивана важно только с точки зрения личности, его личной судьбы, но не сущности человека, потому что человеку врождено знание блага и стремление к нему. Нас интересует объективное спасение, которого после грехопадения не было несмотря на желание всего человечества спастись: и праведников и грешников. Поэтому нужна перемена воли не в смысле личного желания того или иного, а перемена воли как перемена всего человека, самого человека. И вот когда Христос спас нас Сам Один, помимо всякого нашего желания, то Он открыл нам путь: "Кто верует, да крестится, кто крестится, спасен будет". Модернисты отвергают предопределение в смысле этого пути, как единственного. Они говорят, что любой желающий спасется и т.п., что человек свободно выбирает спастись или погибнуть, что все спасутся и прочее и прочее.

Итак, в Крещении, по благодати, рождается новый человек не по человеку, а по Богу. Рождается, в том числе, в младенческом возрасте, когда и не встает вопрос о личном выборе и личном желании. В этом предопределение: нет иного пути, нет иной возможности спастись, сколько бы возможностей грешить и не грешить, погибнуть и спастись ни созерцал в себе Ставрогин и т.п. Сколько бы ни говорил Храповицкий о сострадательной любви как искупляющей и т.п. Нужно объективное спасение и его объективное вменение в Таинстве. Иначе говоря, христианин от модерниста отличается не тем, что у него есть желание блага. В этом не было бы ничего спасительного, потому что это природное свойство. Он отличается тем, что крещен по вере и исполняет заповеди. Почему тогда один крестится, а другой нет? Нам нельзя пускаться в интроспекцию, входить в положение ("вот я же могу креститься, а могу не креститься"), а надо рассматривать так же объективно. То, что один крестится, не нуждается в сложном объяснении: человек стремится к благу и знает благо по природе и по Откровению: из Евангелия он узнал, где найти это благо. То, что другой не крестится или мыслит о благодати Крещения неверно или ругается над нею, не имеет объяснения в принципе. Злая воля не имеет причины. Это не природное действие, случайное. Но даже как случайное оно подлежит смотрению Божию: то есть человек будет наказан.

А.Б. – Видимо, Вы как-то иначе понимаете все эти термины [благодать, природа] в плане объема понятия. Потому что Вы ведь не мне возражаете, а Павлу, Карфагену, Августину, которые иначе трактуют все это. «Бог производит в вас (христианах), и хотение, и действие». Какое хотение производит Бог в верных Своею благодатью, если не то, которого они были лишены как падшие создания, то есть, аналогичное Своему хотение блага? То же провозгласил Карфаген: «Благодать подает и знание истинного добра и любовь к нему и силу его исполнить». Зачем бы благодати все это подавать, если, как Вы говорите, «человеку врождено знание блага и стремление к нему»? «Благо» для плотяного человека это благо плоти. К нему и все стремление (любовь) его. «Закон духовен, а я плотян, продан к греху». Почему Карфаген (Августин) делают акцент на воли к спасению (исполнению заповедей) как истинного блага? Именно потому, что пелагиане оставляли это способности человека (и в состоянии падения). Зачем Вы это делаете, мне пока трудно понять. Но для меня очевидно, что Павел и Августин утверждают обратное. Зачем тогда Откровение, если знание блага врождено человеку? Зачем заповеди Божии? Зачем благодать, если душа и так любит добро (стремится к нему)? И чем это все отличается от гуманизма?

Р.В. – Из Домостроительства понятно, как и какое Бог производит в нас хотение и действие. А не наоборот. И это, конечно, не я говорю, что стремление к благу и знание его заложено в человека, а Святые отцы. И знание о бытии Божием в него заложено при создании.

А.Б. – «…стремление к благу и знание его заложено в человека... И знание о бытии Божием в него заложено при создании». То есть, в первозданного человека. А грехопадение, получается, никак на этом знании и стремлении не сказывается, потому что «природа человека неизменна и во грехе. Вот аксиома». Разве это не учение Пелагия?

Р.В. – Конечно, не учение Пелагия. У отдельного человека повреждено. И он может не иметь знания, или ложное знание. А по природе все остается, как Бог сотворил. Так учил блж. Августин, и в этом суть его учения.

А.Б. – Августин, как и все отцы, учил о первородном грехе именно как о повреждении природы (всего человека, в том числе – и воли). «Виновность всех людей в грехопадении Адама выражается главным образом в первородном грехе, во всеобщей порче человеческой природы вследствие грехопадения. Первородный грех есть ресcatum naturae, грех природы, т.е. порча природы <...> В этом греховном законе по преимуществу проявляется наследственное расстройство человеческой природы, которое Августин называл заслуживающею наказания порочностью [Vitiositas poenalis. De perfect. just. hom. c. 4.] или преступною извращенностью [Pravitas corripienda. De corr. et gr. n. 9.], первородным, т.е., по происхождению получаемым нечестием [Originalis impietas. De pec. mer. I, 30.]. В каждом человеке есть vitium originis, порок происхождения, т.е. получаемый по происхождению, наследственное расстройство природы, и этот порок reum facit hominem, делает человека виновным [Originalis impietas. De pec. mer. I, 30.]» (Первородный грех по учению блаж. Августина Иппонского / Кремлевский А. – Cанкт-Петербург : Типография А.Н. Лопухина, 1902. – 127 с.).

Р.В. – Я считаю некорректным, что Вы опять меня испытываете относительно того, что я прояснил сразу же в первом письме и почти в самом его начале: «Что есть воля человека, которую изменяет Бог? Это сила души, желание чего-либо? Это не вызывает возражений. Конечно, Господь посылает и желание блага и знание о благе». Я начал писать Вам, думая, что мои соображения будут Вам полезны. Если нет, то извиняюсь за беспокойство.

А.Б. – Как мне могут быть полезны Ваши соображения, если не соответствуют первоисточникам? «…природа, погубленная Адамом, была восстановлена Тем, Кто сказал, что Он пришел взыскать и спасти погибшее» (блж. Августин. О благодати и свободном решении). «Поэтому Апостол не говорит: “да не будет греха в вашем смертном теле” (ибо он знал, что природе, поврежденной первым преступлением, присуще греховное услаждение, что собственно он и называет грехом), но: да не царствует, говорит, грех в мертвеннем вашем теле, во еже послушати его в похотех его: ниже представляйте уды ваша оружия неправды, греху (Рим. VI, 12–13)» (блж. Августин. О книге Бытия. Кн.10, гл.12). «Августин подразделяет последствия греха на семь частей. 1. Утрата свободы выбора, которая заключалась в склонности к добру и в любви к нему при наличии возможности согрешить. Место этой свободы заняла жестокая необходимость греха, рабство зла. «Воля, которая с помощью благодати могла стать источником добра, стала для Адама в его отступничестве от Бога источником зла». 2. Ограничение знания. Изначально человек был свободен учиться всему легко, без труда, и понимать все правильно. Теперь разум его затуманен, знание может приобретаться и передаваться только с трудом» (Шафф Ф. История христианской церкви. Т.III, §153). Этого, пожалуй, достаточно, потому что самое главное здесь заключается в том, что общее повреждение человеческой природы, по Августину, имеет такую существенную составляющую, как повреждение воли, направленной отныне ко греху (поэтому без благодати ее природная направленность не может быть восстановлена). Как это сочетается с тем, что «природа человека неизменна и во грехе»; «по природе все остается, как Бог сотворил. Так учил блж. Августин, и в этом суть его учения»; «пелагиане считали природу изменяемой, а не православные»??? А Дамаскин, Афанасий Великий, Максим не православные, что ли? У них тварная природа изменяема априори. Не говоря уже о степени ее изменения после грехопадения. Как можно увязать одно с другим? И кто вообще в состоянии такие антитезы уместить в голове?

Р.В. – Признаюсь в своей неудаче. Зря потратил Ваше и свое время.

А.Б. – То есть, я должен просто принимать все Ваши утверждения на веру? Даже если в первоисточнике написано противоположное? Я привел цитаты из текстов Августина, где говорится обратное тому, что Вы утверждаете о его учении. Но Вы все равно правы? Об изменяемости тварной природы – черным по белому написано в самом авторитетном труде по догматике в Церкви. Но если Вы утверждаете противоположное, значит, это и есть истина… Это довольно странно, не находите?

Р.В. – Верить мне я и не просил ни Вас и никого. Я пытался объяснить, но у меня не получилось.

<…>

Р.В. – Я по-прежнему считаю, что в наше время невозможно прямое богословствование. Оно ведет к ошибкам. А ведет оно к ошибкам, потому что не нужно. Я думаю, что ошибка у вас на уровне цели. Мы хотим опровергнуть нечто простое и очевидное, типа учения Осипова или декадентской морали Достоевского. И обращаемся к тому, что кажется нам еще более простым и очевидным: спорам с пелагианами. Но так ли там все было просто? Спор шел на недоступном нам богословско-философском уровне. На Западе тоже были значительные умы до раскола, и даже после него. Но в общем на Западе так и не смогли прийти к разумному выводу в этом споре: есть либо самоспасение пелагианства, либо кальвинистское предопределение. И вот теперь мы это все приносим в Церковь, забыв, что Православный Восток в это не вмешивался, а просто признал правильными постановления Карфагена, не рассуждая далее. Мы сделаем достаточно, если прибегнем к простым словам веры, то есть собственно определениям Карфагенского собора, самим основам веры. Мы не богословы, и я не знаю сегодня ни одного богослова. Если угодно, то мы самые простые верующие, которые защищают самый фундамент веры. Это не исключает того, что надо изучать блж. Августина и лжеучение Пелагия, но у меня не сложилось впечатление, что вы достаточно в них разобрались. Я, например, полагаю, что у блж. Августина многое становится яснее, если рассматривать его через творения св. Иоанна Златоуста, а не в противоречии с Пелагием. Больше того, я не считаю правильным пускать в оборот поздние антипелагианские сочинения блж. Августина. Их 16 веков не знала Восточная Церковь и еще неизвестно, нужны ли они сегодня. Переведены они несомненно какими-то модернистами, и уже по одному этому я бы не стал ими пользоваться. Достаточно тех сочинений блж, Августина, которые были переведены до революции, и притом в тех именно переводах, а не в новых, переведенных самыми удивительными людьми, типа Августина Соколовски.

2

Обращение к религиозной философии последнего участника полемики, к сожалению, подтверждает подозрения первого, т.е. обнаруживает характерное для пелагианства толкование неизменности природы и, в частности, идею (хотя и косвенно выраженную) о невлиянии первородного греха на состояние природной воли, врожденного человеку ведения Бога и знания блага вообще.

Ключевым понятием, являющимся у Р.В. выражением этого ошибочного антропологического учения, выступает идеологема «порядка в душе человека, предстоящего перед Богом».

Но сначала необходимо прокомментировать один важный момент полемики, оставшийся не проясненным должным образом.

«Апостол о падшем человеке говорит: "Желание добра во мне есть, а чтобы делать его, не нахожу". В Ветхом завете праведники хотели спастись, но шли в ад. И сейчас, после Креста, нужно не одно желание, а Таинство крещения для омытия первородного греха. Так что никак нельзя сказать, что в человеке происходит "качественное изменение природного воления» (Р.В.).

Как видно из контекста (Рим 7:14-20), речь идет о Ветхом законе. Для чего он был дан иудеям? Отнюдь не для того, чтобы им «находить удовольствие в нем по внутреннему человеку» (Рим 7:22), тем более – не для спасения, как можно было бы подумать. Закон был дан ветхому человеку для того, чтобы для него обнажилось его бессилие перед грехом, присущим его падшей природе, в которой естественное и противоестественное смешано до неразделимости («грех становится крайне грешен посредством заповеди» (Рим 7:9)). «Желание добра» (Рим 7:18) означает «желание добра ветхого закона», т.е. добра естественного, которое было доступно и язычникам (Рим 2:14-15). Поэтому даже праведники Ветхого завета не могли попасть в Царство Небесное, так как естественного добра недостаточно для спасения. Для этого необходимы совершаемые благодатью дела веры во Христа как соблюдение уже Нового завета, сверхъестественных Заповедей блаженства («ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведности книжников и фарисеев, то вы не войдёте в Царство Небесное» (Мф 5:20)). Однако даже этому естественному добру, о котором ветхий человек сохранял остаточное знание и которого мог желать, он не находил в себе силы воли постоянно следовать («но чтобы сделать оное, того не нахожу» (Рим 7:18). Т.е. даже закон естественного добра исполнялся иудеями и язычниками с переменным успехом (они делали и добро, и зло). Смешение естественных добродетелей и греховных страстей в духовно-нравственной жизни язычников хорошо показывает Златоуст: «Так умствовали некоторые и из эллинов, но вотще [т.е. тщетно]. Они вели строгую жизнь, но попустому, не имея в виду никакой полезной цели, поступая так из тщеславия, для снискания почета от толпы» (свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Послание Ефесянам. Беседа 12 / Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Издание С.-Петербургской Духовной Академии, 1905. Т.11, кн. 1. С. 10). И поскольку нарушение даже одной заповеди есть нарушение всего закона, Апостол говорит о том, что «доброе» (соблюдение закона) все равно, что не делалось вовсе. Настолько могущественна власть первородного греха, живущего в ветхом человеке, которого Апостол называет «плотью» («плотским» человеком).

Поэтому когда Р.В. говорит о «желании добра» как «неизменности природы человека», т.е. природной воли человека, он, во-первых, не различает добра естественного (или ветхого, смешанного со злом) и сверхъестественного блага (или добра Христова совершаемого одной только благодатью); а во-вторых, катастрофически недооценивает последствий первородного греха. При этом, считая себя неукоснительно следующим восточной патристике в ее синергической антропологии, Р.В. не удерживается даже на ее полупелагианской позиции «удобопреклонности» воли падшего человека ко греху, но приходит к положению о возможности ее непреклонности в людях, достигших природного «порядка в душе». Что уже прямо противоположно учению Апостола, который говорит именно о непреодолимой для ветхого (плотского) человека детерминации воли ко злу первородным грехом («доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим 7:19-20). И суть здесь в том, что делать что-либо разумному существу нельзя без участия воли. Поэтому «делание того, чего не хочу», означает «делание то, чего не хотел», но перед чем не смог устоять, по причине изменения немощной воли воздействием превосходящей ее силы, а именно, «живущим во мне грехом». Что для полупелагианской (как и для пелагианской) антропологии оказывается неприемлемой «крайностью» («насилием над свободой воли»), только это «крайность» не Августина, а самих «уст Христовых» – св. ап. Павла. Поэтому и то, и другое у Р.В. (тенденция к отождествлению природы и благодати и недооценка последствий первородного греха) является рудиментами классического евагрианско-пелагианского волюнтаризма, который точно также не различал естественного добра от сверхъестественного блага по причине отрицания такой власти первородного греха, т.е. господства его, в том числе, и над волей всех потомков падшего Адама. Ср.:

«К<ривотул>. Что такое было из доброго, что он хотел делать и не мог? и что такое было из злого, чего он не хотел и однако избежать не мог? Следовательно не от своего лица говорит он это, а от лица человеческого рода подлежащего грехам по бренности плоти. [Однако] <…> если есть безчисленное множество праведных, и отрицать этого нельзя: то чем же худо сказал я, что человек может быть безгрешен, если хочет? Ведь это другими словами то же самое, что праведник может быть безгрешен, потому что он праведник» (блж. Иероним Стридонский. Разговор против пелагиан в лице Аттика православного и Кривотула еретика. Кн.2, 2-4 / Творения блаженного Иеронима Стридонского. Библиотека творений св. отцов и учителей Церкви западных, издаваемая при Киевской Духовной Академии. Киев, 1879. Кн.8. Ч.V. С. 206-208).

Наличие противоречия в Восточном Предании в этом вопросе можно заметить в различных толкованиях данного фрагмента свт. Иоанном Златоустом и свт. Кириллом Александрийским. Первый принадлежал к одной богословской школе с преп. Иоанном Кассианом, поэтому в его толковании полупелагианская антропология (т.е. противоречие тому, что говорит Апостол) ярко выражена.

«…словами – не еже хощу апостол не уничтожает свободной воли и не вводит какую-то насильственную необходимость. <…> разум, пока не поврежден, действительно сохраняет свойственное ему благородство. Если и предается пороку, то предается с ненавистью, что и может быть величайшей похвалой закона, как естественного, так и писанного» (свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Послания Римлянам).

Поскольку Р.В. неукоснительно следует толкованиям Златоуста как непогрешимого в вероучении (как Папа Римский в латинстве), он воспринимает и его полупелагианскую антропологию с ее недооценкой последствий первородного греха на состояние (тропос) разумного естества.

Пример ортодоксального (подлинно соответствующего словам Апостол) толкования дает свт. Кирилл Александрийский, показывая, что и восточной патристике (а не одному только «западному учителю Церкви» блж. Августину) присуще точное изложение учения Апостола (хотя, в целом, это и перемежается на Востоке с полупелагианским синергизмом). «Для наглядного обнаружения того, что плоть сама в себе мучительно рождает грех, он [Павел] мудро признаёт, что хотя нам прилежит благое, но еще нет возможности исполнить его, ведь плоть принуждает ум к невольному отступлению, даже если он этого не хочет. Следовательно, что касается того, что угодно уму, он был бы вне греха, но поскольку он претерпевает неизбежное насилие, вину за это естественно было бы возлагать уже не на него, но на то, что чинит насилие. Поэтому-то он и говорит: Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (свт. Кирилл Александрийский. Толкование на Послание к Римлянам (из катен). Перевод с греческого, предисловие и примечания иеромонаха Феодора (Юлаева) / Библия и христианская древность. 2019. Т.1. № 1. С. 39–117). Но поскольку вину и за первородный грех самого Адама, и за любой личный грех все его потомки несут персональную, это и означает, что все грехи эти были вольными (совершенными собственной волей, которая стала злой), хотя к «отступлению» каждый и был склонен «насилием»: либо внешним (искусителем), либо внутренним (живущим в падшем человеке «законе греха»).

Таким образом, принципиальным в этом вопросе является оценка последствий первородного греха на разумную природу (ум и волю) человека. Именно этот аспект пелагианства был с особой силой осужден в Карфагене и в самих Посланиях Павла это было и есть самое главное, а именно, настойчивое предостережение Церкви о том, чтобы «никакая плоть не хвалилась перед Богом» (1Кор 1:29), что после грехопадения она сохраняет в себе какое-то природное «благородство» (ума и воли), которым может сама приобретать «заслуги» перед Богом, или которым способна «соработать Богу». Потому что все, что касается спасения, абсолютно сверхъестественно. «126. Определено также, если кто речет, что та же благодать Божия, которая о Иисусе Христе Господе нашем, вспомоществует нам к тому только, чтобы не согрешать, поскольку ею открывается и является нам познание грехов, да знаем, чего должно искать и от чего уклоняться, но что ею не подается нам любовь и сила к деланию того, что мы познали должным творить: таковой да будет анафема. Ибо когда Апостол глаголет: разум делает гордым, а любовь созидает (1Кор. 8:1): то весьма нечестиво было бы верить, что к кичению нашему имеем благодать Божию, а к созиданию не имеем; тогда как и то и другое есть дар Божий: и знание, что подобает творить, и любовь к добру, которое подобает творить, дабы при созидающей любви не мог кичить разум. Ибо как от Бога написано: учай человека разуму (Псал. 93:10): так же написано и сие: любовь от Бога есть (1Ин. 4:7). 127. Определено также: если кто речет, что благодать оправдания нам дана ради того, дабы возможное к исполнению по свободному произволению удобнее исполняли мы чрез благодать, словно бы и не приняв благодати Божией, мы хотя с неудобством, однако могли и без нее исполнить Божественные заповеди, – таковой да будет анафема. Ибо о плодах заповедей не сказал Господь: без Мене неудобно можете творить, но сказал: без Меня ничего не можете творить (Ин. 15:5)» (Каноны Православной Церкви / епископ Григорий (Граббе) – Канада: Свято-Троицкая Православная Миссия (Holy Trinity Orthodox Mission), 2001. – 555 с.).

Отсюда, в свою очередь, и происходит ключевое для религиозной философии Р.В. понятие «порядка» как потенциально сохраняющего (и могущего быть актуализированным) в падшем естестве природного «благородства». Сначала он дает следующие святоотеческие определения.

«Бог прославляется в качестве Праведности, потому что воздает всем существам по достоинству надлежащую меру, красоту, благопорядочность, устройство, всякое распределение и расположение, определяя каждому из существ его подлинный, наиболее правильный предел и будучи Виновником самодейственности каждого из них. Ибо божественная праведность устрояет, определяет и сохраняет всякое существо отдельным от всего остального в состоянии несмешения и различия, и уделяет всякой вещи, соответственно достоинству каждой из них, то, что ей полагается... Божественная праведность именно потому является подлинной и истинной, что уделяет каждому существу то, что ему подобает соответственно его достоинству и сохраняет природу каждого в надлежащем порядке и силе» [св. Дионисий Ареопагит. О Божественных Именах (пер. о. Геннадия (Эйкаловича). Буэнос-Айрес, 1957] (Вершило Р. Порядок). «Бог всякую вещь так содержит и приводит к ее собственному концу, ради которого она произведена, без всякого превращения в что-либо иное против того, чем она была прежде по природе» [св. Ириней Лионский. Отрывки. Цит. по изд.: св. Ириней Лионский. Творения. М., «Православный паломник», «Благовест», 1996]» (Вершило Р. Порядок).

И это, безусловно, ортодоксальное учение о порядке тварного мира, который Бог, во-первых, создает во всяческом совершенстве; который Он, во-вторых, в качестве Удерживающего продолжает сохранять от разрушения даже после грехопадения человека; и который Он, в-третьих, восстанавливает на основании логосов сущих («будучи Виновником самодейственности каждого из них», «всякую вещь так содержит и приводит к ее собственному концу, ради которого она произведена»).

И вот какой вывод из этой чистейшей Ортодоксии патристики делает Р.В. буквально в следующем предложении:

«Внесение порядка в свою душу составляет суть человеческой культуры» (Вершило Р. Порядок).

Здесь мы видим уже не влияние восточного синергизма (потому что в приведенных святоотеческих цитатах его нет и следа), но пелагианство «собственного производства» вследствие неадекватного прочтения, или (в терминах самого Р.В.) невладение «искусством чтения». В цитатах св. отцов «Виновник» порядка – Один только Бог; у Р.В. – человек, способный «вносить порядок в свою душу». Поэтому, по большому счету, это уже недалеко от пелагианского самоспасения. Источником божественного «порядка» («мира Христова» – в патристической терминологии) для падшего человека может быть только божественная благодать, восстанавливающая природные силы души (природную волю, прежде всего) и возводящая ее к богоподобию. В философии же Р.В. «внесение порядка в душу» вполне доступно всякому «культурному человеку», а значит, и человеку ветхому с его «гномической» волей (что, в свою очередь, составляло суть учения Евагрия и Кассиана). Что, опять-таки, предполагает подобное пелагианскому представление о первородном грехе как «случайности» произволения прародителей, не изменяющего первозданного устроения (благородного «порядка») души. Ср.:

«К<ривотул>. Я не отрицаю благодати, когда утверждаю, что я так создан Богом, что благодатей Божиею моей воле дано или делать что-нибудь или не делать. <…> Как в других тварях сохраняется устав природы, так, в силу однажды данной способности свободного произвола, все предоставлено нашей воле» (блж. Иероним Стридонский. Разговор против пелагиан. Кн.1, 4. Цит. изд. С. 153).

«Порядок в душе [это] подчинение человека власти Бога над его душой, предстояние пред Богом. То же что общий для всех ум. <…> Порядок в душе обнаруживается в разумной речи» (Вершилло Р. Порядок в душе).

Например, в «разумной речи» античных философов, которых Р.В. регулярно цитирует в качестве примеров «разумной речи», или «общего для всех ума». Что снова нельзя понять иначе, как то, что «порядок души» присущ человеку по природе, и этот «порядок» (как «врожденная благодать») не нарушается первородным грехом. Получается, между рождаемым в христианах божественной благодатью святой добродетелью «ума Христова» и падшим умом Гераклита нет принципиальной онтологической разницы.

«Философия призвана учить о порядке в тварном мире и о том, что источником порядка в человеческом обществе является порядок в душе человека, предстоящего пред Богом. Подлинная философия говорит о сути бытия, и это позволяет ей давать определения и нравственную оценку людям и обществам. Афинский законодатель Солон говорил: Очень трудно увидеть невидимую меру истинного суждения, и все же только она содержит в себе верное разграничение всех вещей. Гераклит учил: Все человеческие законы зависят от одного, Божественного: он простирает свою власть так далеко, как только пожелает, и всему довлеет, и все превосходит. В этом же ключе Платон и Аристотель указывают, что человек может быть мерилом общественного порядка, потому что Бог является Мерой для его души. Именно этот смысл несет в себе изречение Гераклита о том, что здравый рассудок – у всех общий» (Вершилло Р. Новая философия под защитой Митрофанушки).

Между тем, по Апостолу, напротив, никакой разницы нет между классической (античной) философией и любой другой – новой (модернистской), в частности. Потому что первая («подлинная философия» для Р.В.) для Апостола – это и есть ложная «мудрость мира сего» (1Кор 1:19), «плотские мудрования» (Рим 8:6), руководствуясь которыми в принципе нельзя ни адекватно познать, ни принять ничего Божьего («потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим 8:7)).

«…не все понимают написанное Платоном, но всякий человек принципиально способен понять. Если говорить кратко, культура стремится достичь понятности в порядке» (Вершилло Р. Нравственный порядок и человеческая культура).

Что то же самое, по логике, что «человек может, если хочет, не грешить» – у Кривотула. Для Апостола же «написанное Платоном» – это и есть (в терминах Р.В.) «патологическая речь» вследствие хронической «суетности ума» (Еф 4:17). Никакого «порядка» в системе Платона нет (что вынужден был признать даже лучший его знаток и ценитель А.Лосев), вернее – «порядка» там не больше, чем у любого другого древнегреческого демагога с претензией на мудрость, или чем у Гегеля с Фейербахом. Поэтому и выведенное из таких источников понятие «порядка в душе человека» у Р.В. оказывается пелагианским, по своей модальности.

У Апостола «порядок» («мир Христов») «в душе» христиан возникает не от «предстояния перед Богом», а от «вселения» Бога в возрожденного благодатью человека («но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий живёт в вас» (Рим 8:9); «один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас» (Еф 4:5-6)). А «предстояние перед» означает, что Дух Божий продолжается находиться где-то вовне человека, который, руководствуясь писанным и внутренним законом («природной благодатью» – в терминах Пелагия), сам «вносит порядок в свою душу». «…”чрез всех” [Еф 4:6] означает, что Бог, всех их [примиренных с Ним по домостроительству спасения] преисполняя, чрез них действует, они – покорное орудие, сознательно Его вседействию предавшееся, тогда как другие все сами делать покушаются, а Богу места действовать в себе не дают» (свт. Феофан Затворник. Толкование Послания Ефесянам. М., «Правило веры», 2004. С.356). И таковыми (непокорными Богу и покушающимися все делать самостоятельно) являются не только «предстоящие перед» Ним напыщенные пелагиане, доведшие себя до полного «порядка», но и маловеры-полупелагиане, покушающиеся божественному вседействию (через них как Свои орудия благодатно действующему) еще чем-то («своим кровным») содействовать.

«…современное человечество воспринимает беспорядок как нечто более красочное, чем нравственный порядок» (Вершилло Р. Нравственный порядок и человеческая культура).

Прямо как сам Р.В., который аналогичным образом воспринимает приукрашенный «беспорядок» платонизма (его сублимированные страсти, или «гностические добродетели» – в терминах Р.В.) или художественных гениев Ренессанса (с подспудной содомией того и другого, т.е. платонизма и Ренессанса) за «первозданный порядок» и вообще за нечто «разумное» и «нравственное». «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью» (Еф 4:17-19). И эту «суетность ума» и «помрачение в разуме» языческих и неозыческих лжемудрецов и художников («ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях» (Еф 4:22) Р.В. воспринимает и пропагандирует как примеры «порядка в душе» и «разумной речи». И докатывается он до такой жизни именно путем усугубления полупелагианства восточно-патристического синергизма.

Красноречивое свидетельство этому мы находим на одной из страниц его православно-образовательной энциклопедии.

«”Плод бо духовный есть во всякой благостыни и правде и истине” (Еф. 5:9)… По Златоусту, которому последуют Экумений и Феофилакт, благостыня, правда и истина, водворяясь в нас благодатию Святаго Духа, изгоняют все страсти, или и водворяются под условием изгнания страстей, о которых доселе писал Апостол” [Феофан Затворник, св. Толкование Послания святого апостола Павла к ефесянам]» (Вершилло Р. Добродетель).

Мы видим здесь, что «по Златоусту» имеет место быть очередная антиномия синергизма: сначала он говорит, что благодать Духа, водворяясь в душе, изгоняет все страсти (что, разумеется, истинно), но следом допускает уже противоположную детерминацию: благодать водворяется «при условии» изгнания страстей как предварительного очищения человеком своей души.

«Содержание истины и преуспеяние в делах любви есть только приготовление жилища Христу Господу. Надобно искать, чтоб Он вселился и жил в сем доме. <…> Когда трудом подвижничества и доброделания все чуждое Христу изгонится вон…» (свт. Феофан Затворник. Толкование Послания Ефесянам. Цит. изд. С.396).

Что исключает одно другое. И что означает, что Златоуст во втором случае в очередной раз неадекватно толкует Апостола, у которого «доселе», разумеется, было сказано то же самое, что и в Еф 5:9, а именно, что и то, и другое (очищение души от страстей и производство святых христианских добродетелей) совершает Один только Дух Божий (о чем можно узнать, в том числе, из любого канонического молитвословия: «Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, Иже везде сый и вся исполняяй, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякие скверны, и спаси, Блаже, души наши»). Потому что если благодати предшествуют какие-либо самоприготовления как достоинства и заслуги, то это уже не благодать, а самоспасение (выполнение человеком функции божественной природы). Поэтому «последование» этому неосознанному полупелагианству Златоуста со стороны «Экумения, Феофилакта», Затворника и т.д. до Р.В. приводит к тому, что ложное мнение синергизма (о способности падшего естества к какому-либо самоочищению от греха) приводит уже к чисто пелагианским тезисам Р.В. (способности ветхого человека к «внесения порядка в душу» и «предстоянию перед Богом» как дальнейшего соработничества спасительной Христовой благодати).

«Еф 4:22. "Отложити вам, по первому житию, ветхаго человека, тлеющаго в похотех прелестных". Поелику в крещеных уже совершилось сие отложение, и ветхий человек умер, то отложити надо понимать не как заповедь, а как извещение о совершившемся деле. Та истина о Иисусе, – что вы отлагаете ветхого человека, как только приступаете к Нему и крещаетесь» (свт. Феофан Затворник. Толкование Послания святого апостола Павла к ефесянам. Цит. изд. С. 426). Аминь. Но следом – полупелагианский волюнтаризм. «Вы познали Христа не "так-таки" – без всего, – а с вами вот что произошло: вы отложили. Но это совершается не как-нибудь механически. Тому предшествует решение воли, которое и запечатлевается благодатию; отсюда нравственное обновление, сознаваемое и чувствуемое» (там же; с.426-427). Противоречие очевидно: сначала сказано, что благодать Крещения «совершила сие отложение» (что несомненно истинно), а затем – «вы [сами] отложили» («предшествуя благодати»). Во втором утверждении сознание отложения отождествлено с силою, производящей отложение. А значит, действие отложения (его природа) неверно атрибутировано (совершенное Богом приписано человеку, что, как минимум, неблагочестиво). Воля (намерение креститься = очиститься и отложить скверну), конечно, предшествует Крещению. Однако воли тоже предшествует благодать («никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец» (Ин 6:44)), потому что благодать в деле спасения предшествует всему и потому, будучи всегда первопричиной, именно предопределяет спасение, если оно совершается. Поэтому и решение воли не только запечатлевается благодатью, но и производится ею («Бог производит в вас и хотение, и действие» (Фил 2:13)).

По этой же причине страница «Благодать» в энциклопедии Р.В. «Два града» до сих пор пустует. Зато страниц о разновидностях «порядка» и прочих «добродетелях» в разделе «Религия спасения» и их содержание в преизбытке. Потому что в том-то и суть, что в пелагианстве сверхъестественной благодати Духа для всего этого спасительного «доброделания» не особо и нужно. Достаточно «порядка» как «врожденной благодати» самой «неизменяемой природы человека».

Наконец, о том, что Р.В. в своей «христианской философии» значительно усугубляет полупелагианский синергизм восточной патристики, можно судить по тому факту, что его идеализацию (квазихристианизацию) языческой философии в том же Толковании Послания Ефесянам обличает его же непререкаемый авторитет свт. Иоанн Златоуст. «”Но философы, говорят они, изобрели нечто, вполне заслуживающее внимание и лучше этих басней. Какие же это философы? – Ужели те, которые выдумали судьбу и утверждают, что все существует без Провидения, нет зиждительного Промысла, все сложилось из атомов? Но, говорят, другие признавали Бога. Какие же это, скажи мне? – Не те ли, которые производят души человеческие от душ собак и уверяют людей, что в известное время тот или другой из них был собакой, львом, рыбой? – Доколе не перестанете пустословить?!”. “Помрачени смыслом, суще отчуждени от жизни Божия, за невежство сущее в них, за окаменение сердец их” (Еф. 4:18) [Златоуст. Беседа 12]. Когда ум – дух – так ниспал и запутался в суету весь, тогда естественно было и всем силам души, жизнь коей, по строю естества нашего, – в духе, не только принять превратное направление, но и замереть. Они и замерли. Жизнь мысленной силы – свет ведения. Когда осуетился ум, света сего не стало, и смысл помрачился. Выпали из него здравые понятия о себе, о цели своей последней, о том, зачем настоящая жизнь, что ожидает его в будущем: все это забыто, забыт и Сам Бог и свои к Нему отношения» (свт. Феофан Затворник. Толкование Послания святого апостола Павла к ефесянам. Цит. изд. Т.2. С.412).

Таким образом, «неизменяемый порядок» в философии Р.В. является категорией не Священного Писания, как он пытается это представить, но античной философии (платонизма и перипатетизма, в частности). А это, опять-таки, типичный механизм богословского заблуждения в вопросе о первородном грехе, природе и благодати. Подобная логика и привела к сотериологическому волюнтаризму Евагрия на Востоке и Пелагия на Западе (а потом еще раз Варлаама на Западе и варлаамитов на Востоке, что побудило Паламу в «Триадах» посвятить немало страниц осуждению эллинского классицизма как источнику их заблуждения, становящегося теперь тем же самым для Р.В.). «Пелагианское лжеучение учило о возможности для человека достигнуть умственного и нравственного совершенства собственными силами и самостоятельной деятельностью. Пелагий отрицал первородный грех, и что смерть есть последствие его. Он не признавал необходимости благодати для спасения. То, что называют благодатью, для него было совершенством разумной воли и естественных способностей души. Его учение проистекало, главным образом, из надменности лжемысленного разума и самопрельщенной мечты о высоте человеческой природы» (Каноны Православной Церкви / епископ Григорий (Граббе) – Канада : Свято-Троицкая Православная Миссия (Holy Trinity Orthodox Mission), 2001. – 555 с.).

Если у св. Отцов тварная природа неизменна только по логосу, то у Р.В. – и по тропосу тоже. Вернее – он, как Евагрий и Пелагий, не видит в этом разницы (как в естественном добре и в сверхъестественном благе). Поэтому «порядком в душе» и способностью его «транслировать вовне» у Р.В. обладают и лучшие представители древнегреческой софистики (Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель и др. высокоразвитые содомиты) и классические художники (Да Винчи, Шекспир, Пушкин и др. выдающиеся блудники), так как природа человека принципиально не изменилась после грехопадения, по крайней мере, сохранила в себе все свои потенции совершенства. Поэтому в ней обретаются достаточные силы, чтобы упорядочивать саму себя (т.е. мнить «порядок» у себя в душе, в мышлении, в этике и в речи). Ср.:

«К<ривотул> …ты никогда не вырвешь у меня однажды данной Богом свободной воли, не сможешь отнять того, что мне дал Бог, – [того] что я могу, если хочу» (блж. Иероним Стридонский. Разговор против пелагиан. Кн.3, 4. Цит. изд. С.257).

«Если у человека порядок в душе, то ему ничто не может помешать сохранить этот порядок» (Вершилло Р. Упорядоченная душа в Новое время. М., «Антимодернизм.Ру», 2023. С.18).

Конечно, если «природа человека неизменна и в грехе». Только откуда тогда берется «второй род людей» с «беспорядком в душе»? – Оттуда же, откуда они брались у пелагиан: от недолжного («случайного») использования природного «благородства» сил. «А<ттик>. Так если ты говоришь, что я человек, то почему я, желая и даже сильно стремясь не грешить, грешу?

К<ривотул>. Потому что воля несовершенна. Если бы ты по надлежащему желал, то конечно бы не грешил» (блж. Иероним Стридонский. Разговор против пелагиан. Кн.1, 7. Цит. изд. С.155).

«К<ривотул>. Бог дал заповеди или возможные или невозможные. Если возможные, то в нашей власти исполнить их если хотим; если невозможные, то мы невиновны если не исполняем чего исполнить не можем. А потому возможные ли дал Бог заповеди или невозможные, человек может быть без греха, если хочет» (там же; кн.1, 22 / там же; с.175).

Но у Апостола тот факт, что «грех становится крайне грешен посредством заповеди» (Рим 7:9), не упраздняет справедливости осуждения несоблюдающих заповеди, т.е. несмотря на всю невозможность исполнения закона для бессильных перед диктатом первородного греха потомков падшего Адама. Как единственная заповедь поста была дана прародителям для того, чтобы быть основанием их осуждения в случае согрешения, ту же функцию выполняет Ветхий закон для всех потомков Адама, т.е. функцию божественного правосудия. Потому что функцию спасения может исполнить только Божью милость и благость в отношении уже осужденных и погибших. «…потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех.<…> потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим 3:20-22). Осуждение всех погибающих в грехе ветхого Адама является необходимым условием оправдания всех избранных праведностью Христа как Нового Адама. «Каков перстный, таковы и перстные; и каков небесный, таковы и небесные» (1Кор 15:48). Тогда как логика пелагианства (старого и нового) принципиально иная, нехристианская, а именно, волюнтаристическая (стоическая или платоническая, кантианская или шеллингианская). Здесь между божественной заповедью как законом должного и человеческой волей как естественной силой для его исполнения существует та или иная однородность (по принципу «нравственного монизма», или «автономии воли», или «имманентности трансцендентного»). Рецепция отдельных аспектов этого волюнтаризма и имманентизма приводит к полупелагианской концепции синергии.

3

Если в Христианстве Бог – это единственный источник порядка, а падший человек – источник беспорядка, то в полупелагианстве Р.В. Бог и человек это «соработники» в деле «внесения порядка в душу» и в окружающий мир, или «демиурги» в платоническом смысле. Отсюда другое характерное для полупелагианства заблуждение Р.В. – толкование «Удерживающего» (2Фес 2:7) как православного царя, уже давно «взятого» от мира в лице последнего российского монарха св. Николая Страстотерпца.

«Порядок в душе правителя, вообще представителей народа, является источником порядка в обществе. Так было долгое время, но вдруг эта связь всюду разрушается, в разных обществах, и даже в Церкви. Был один момент в 1917 году, когда порядок в душе, переживание беспорядка в обществе, невозможность передать этот порядок другим и понимание этой невозможности соединились в одной душе. Это все правильно отразилось в душе Царя-Мученика Николая, то есть Удерживающего, и нашло правильный общественно значимый ответ в его отречении от престола. С тех пор беспорядок в обществе по-прежнему является отражением беспорядка в душе человека. Но порядок в душах более не транслируется вовне, здравый ум не оказывает влияния, христианин не организует общество вокруг себя» (Вершилло Р. Упорядоченная душа в Новое время. М., «Антимодернизм.Ру», 2023. С.18).

Разумеется, никакого общественного (тем более – нравственного) «порядка» в царской России (как и в императорской Византии) не было. Вернее – его было не больше, чем в нынешней президентско-парламентской России. И беспорядок страстей отдельные василески и русские цари «транслировали вовне» не хуже любого Билла Клинтона или Бориса Ельцина. Отчего обе империи (Византия и Россия) в итоге и пали к ногам нечестивых. Т.е. в том числе – за собственные беззакония.

То же самое касается толкования царской власти как Удерживающего в цезарепапистском смысле (царь своей властью в империи не позволяет ересям как антихристиансту взять вверх над верой Церкви). Во-первых, это является диким анахронизмом в отношении Второго Послания Фессалонникийцам, в котором Апостол говорит об «удерживающем теперь» (2Фес 2:7), что означает приписывание Павлу не просто цезарепапизма (который не мог появиться раньше IV в., когда Рим стал христианским), но и цезарепапизма в отношении… Нерона, что является уже просто ахинеей. А во-вторых, сами римские императоры после принятия Христианства в качестве официальной религии Рима были еретиками через одного, начиная со второго по списку императора Констанция II (336-361 гг.), который был арианином, и кончая последним – Константином XI (1449-1453 гг.), который был униатом, сразу после чего Второй Рим и пал, а сам он при этом был убит османцами. Что означает, что многие византийские цари, включая последнего, не то, что не исполняли функцию «удерживающего», согласно его цезарепапистскому толкованию, но буквально сами и являлись «антихристами» в этом смысле (т.е. ересиархами).

Нечто подобное произошло и в царской России. Начатая Екатериной Второй политика веротерпимости была продолжена Александром Первым, который, сам будучи «мистиком», открыл настежь «окно» новому гностицизму Европы. И даже сам царь Николай Второй («взятый удерживающий» у Р.В.) поучаствовал в этом процессе своим «Указом об укреплении начал веротерпимости» 1905 г. (побуждаемый к тому натиском начавшейся в России революции), что опять-таки обратно тому, что должен делать Удерживающий в концепции цезарепапизма.

Поэтому логика этой «мифологии порядка» Р.В. все та же, т.е. неосознанно пелагианская, или (в его терминах) «гностическая» (ср: «Вот при Сталине был порядок» – у «православных социалистов»; и «Вот при святом Царе Николае-Удерживающем был порядок» – у цезарепапистов). Если тварная природа человека обладает одним божественным свойством «неизменности» и способна выполнять другую божественную функцию «внесения порядка в душу» даже в падшем состоянии, то, значит, она способна и на еще одну божественную функцию – «удержания» мира от сползания к абсолютному злу и прихода антихриста. Однако, исходя даже из элементарного здравого смысла: ну, какой из царя Николая был «Катехон», если он даже своих вольнодумных генералов не смог в подчинении удержать и от банальной обиды на всех отречение подписал? Тогда уж старик Байден на роль «удерживающего» больше подходит: он-то хоть две другие крупнейшие мировые современные державы (Россию и Китай) на правах глобального гегемона «сдерживает в экономическом развитии» (столетие спустя после «взятия» резиденции того «недоудерживающего» кучкой дегенератов-большевиков).

«…основная странность нашего времени: история кончилась [с отъятием Удерживающего], и она продолжается» (Вершилло Р. Упорядоченная душа в новое время. Цит. изд. С.20).

Это, действительно, странно. Только это странность не нашего времени, но самой «мифологии порядка» Р.В. Если история продолжается (что очевидно), значит, Удерживающий пока не взят. И тогда никакой странности нет. Просто полупелагианство, как всегда, путается даже в простых вещах.

При этом все это у Р.В. существует одновременно с ортодоксальными формулировками и понятиями, в том числе – о том, Кто, на самом деле, является Удерживающим. «В мире Божием порядок удерживается Промыслом Божиим и не нуждается в усилиях человеческих» (Вершилло Р. Упорядоченная душа в новое время. Цит. изд. С.19). Надо же, как просто «странность» объясняется. Или: «в религии самоспасения человек спасает себя сам, хотя и делает при этом оговорку, что спасает себя сам лишь “отчасти”, лишь наполовину. Как замену Божественному чуду религия самоспасения предполагает человеческое содействие, синергию. Синергия есть мысленный ход, диалектический мотив, который появляется в западной мысли в Новое время. В этом мифе есть умозаключение, рассказ, но выражен он одним словом. Учение о синергии непосредственно связано с созидаемым богочеловечеством. <…> Синергия несовместима с учением о спасении, о благодати, с христианским учением о Боге и о человеке. Для спасения нужен и Спаситель, и спасаемый, но они нужны в совершенно разных смыслах, которые надо оговаривать или подразумевать. Синергия невозможна с богословско-философской точки зрения, потому что совместное действие может быть только у единоприродных деятелей. Слова Апостола Павла об апостолах как “сотрудниках Богу” означают, что “мы, учащие, говорит, есмы сотрудники Божии, содействующие намерению Его, спасти всех хотящего; но не мы содеватели или дарователи самого спасения”. Синергия – это никакое не учение, а указание на то, что непонятно, кто именно действует в Таинстве» (Вершилло Р. Синергия). Здесь все уже очень точно и достоверно, кроме одного – утверждения, что такое понимание «синергии» свойственно только «религии самоспасения Нового времени», потому что многое из перечисленного свойственно и восточной (евагрианско-кассианской) концепции синергии, чему в нашей книге уже приведено множество наглядных примеров и неопровержимых доказательств.

Кроме того, ложные антропологические мнения Р.В. оказываются в противоречии с богословием другого непререкаемого авторитета для него – арх. Феофана Полтавского. «Против учения о первородном грехе автор [митр. Антоний (Храповицкий)] делает возражение в том смысле, что нравственно ответственными мы можем быть только за те поступки, в которых принимает участие наше сознание и наша свободная воля» [как, по сути, это обстоит и в учении Р.В. о «нравственном порядке»]. «А этого нельзя сказать о первородном грехе, который мы получаем по наследству от наших прародителей. <…> Осуждать нас, потомков Адама, за грех наших прародителей было бы с этой точки зрения величайшей несправедливостью. Поэтому необходимо предположить, что осуждены мы не за прародительский грех, а за наши собственные грехи, которые от века были ведомы Всеведающему Богу. Приведенные возражения против церковного учения о первородном грехе давно были известны в догматической богословской литературе. Оно высказывалось еще пелагианами в 5-м веке. <…> Но в действительности эти возражения являются не столь неопровержимыми, как они представляются на первый взгляд. <…> в Адаме пала [именно] человеческая природа. <…> [поэтому] за свое учение [митр. Антоний] подлежит осуждению Карфагенского собора» (Архиепископ Феофан Полтавский и Переяславский. Доклад об учении митрополита Антония (Храповицкого) о догмате Искупления). Далее по тексту идут традиционные штампы отечественного академического богословия в оценке учения Августина (который, дескать, по причине рокового незнания небесного языка эллинов, чего-то в этом вопросе недопонял, хотя недопоняли Апостола как раз греки-оригенисты V в.), поэтому мы это опускаем как «последование» восточных отцов друг другу даже в недомыслиях. Суть же в том, что богословие Карфагена это и есть богословие блаженного Августина, первоверховного учителя Вселенской Церкви в догмате первородного греха и его Искупления Христом как единственной заслуги благодати спасения. Поэтому аргумент Р.В. о том, что «вопрос это недоступен нам на богословско-философском уровне» несостоятелен, поскольку это опровергается даже его собственным экспертом арх. Феофаном («в действительности эти [пелагианские] возражения являются не столь неопровержимыми, как представляется»). А значит, это следует понимать как признание «недоступности» решения этого вопроса в концептуальных построениях самого Р.В., поскольку в богословии св. ап. Павла и Карфагена (блж. Августина) он решен с предельной ясностью, последовательностью и доступностью. Иными словами, «непознаваемость» вопроса соотношения благодати и воли возникает у этого уважаемого автора именно по той причине, что в его собственной философии обнаруживаются типично пелагианские антропологические и сотериологические элементы (в частности, представление о злой воле потомков ветхого Адама как отнюдь не детерминированной первородным грехом «случайности» вопреки якобы сохраняющейся в падшем человеке «неизменности природы»), что делает его учение, в целом, путанным и что является отличительной чертой полупелагианства.

Таким образом, на примере религиозной философии Романа Вершилло мы лишний раз убеждаемся в обоснованности нашей критики концепции синергизма не только в ее богословско-модернистской форме как возрождении классического пелагианства (в нравственном монизме Храповицкого и почвенничестве Достоевского, в частности), но и в святоотеческой форме, в учении преп. Иоанна Кассиана, в первую очередь, некритическое восприятия которого последующим Восточным Преданием привело к возникновению в нем множества противоречий в вопросе соотношения благодати и воли и, в частности, в вопросе сотериологической детерминации (причинно-следственной связи в деле спасения, или соотношения божественного предопределения и предведения). Утешением ему может служить только то, что сейчас быть полупелагианином – это и значит быть «самым православным». Потому что остальные теперь – просто пелагиане (прямо в чистом виде канонов Карфагена). Поэтому и памятники Достоевскому с музеями Толстому начинают уже расти в монастырях РПЦ, как грибы.

Александр Буздалов

(из книги «Августианство и полупелагианство»)

Комментарии

Михаил

2023-09-27 20:10:49

Исцелил, взяв на Себя и пригвоздив грех мира ко Кресту и уцеломудрил поврежденную природу человека, то есть привел ее, по Благодати, к неповрежденному грехом состоянию, сделав Своим воскресением пригодной ее для жизни вечной, качественному возрастанию послушанием в благе (Богопознанию) в пакибытии (вечности),когда упразднится последний враг-смерть (лжеименное знание-"будите как боги сами по себе"), по изначальному замыслу о человеке. Позиция на которой стоит А.Б. истинна, я лично ее полностью разделяю,хотя кому мое мнение важно. Труд подвижничества и доброделания, разве не тот же Дух производит, Который и изгоняет все чуждое Христу. Дары различны, но Дух один и тот же и служения различны, а Господь один и тот же. Возможно И. Златоуст ,по умолчанию, это имел ввиду как очевидное, так же как в и случае с "помощю Божией", имея ввиду Благодать, Которой и осуществимо дествие. Например, рыба дышит при помощи жабер и при помощи растворенного в воде кислорода, но сама способность дышать и двигаться, наличие среды, первого и второго, да и само бытие упорядоченного организма-Дар свыше есть..

Фотиния

2023-09-29 00:28:45

Благодарю за статью! Учение о природе человека в толковании Романа Алексеевича Вершилло отчасти есть в Послание Патриархов восточно-кафолической церкви в П.Исповедании св Петра Могилы нет, и нет его и в Катезизисе св Филарета . [там написано :"произошла смерть двоякая:" Т.е тела и души ] Зато подробно, находим индентичное учение о доброй природе души у прп Кассиана [цитата из книги епископа Феодора Поздеевского] : "«Врачевать болезни собственной души, говорит И. Кассиан, есть славнейшая добродетель и высшее совершенство, нежели врачевать болезни чужого тела. Ибо чем душа выше тела, тем важнее ее здравие и чем существо ее драгоценнее и превосходнее, тем тяжелее и гибельнее ее падение». И это превосходство души над телом обосновывается не на чем ином, как на том, что в духовной природе человека заключен образ божий «Если «Свойство разума требует, говорит он [ прп Кассиан ] чтобы душа по сложении этой плотской дебелости, которую ныне ослабляется, свои разумные силы привела в лучшее состояние, восстановила их более чистыми и более тонкими, а не лишилась их». "Разум [чел] является как бы солнцем, освещающим путь жизни. " Православное ли это учение ? вот в чем вопрос . Книга архиепископа Феодора Поздеевского :воззрения прп. Иоанна Кассиана Римлянина имеет. более 1000 страниц ,а на 1143стр в сносках, неожиданно узнаём что: "Подробное и частнейшее сравнительное исследование вопроса о свободе и благодати в их взаимном отношении у преп. Кассиана и у восточных отцов. считаем в данном случае неуместным; это должно составить совершенно особый труд и труд обширный. В данном случае достаточно в приложении к аскетическим воззрениям пр. Кассиана указывать только, что основание возможности осуществления подвижничества у преп. Кассиана восточных аскетов одно и тоже. ....Учение вост. аскетов о благодати можно читать в сочинении Wörter,a: «Der Pelagianismus nach seiner Ursprung und seine Lehre». Freiburg. 1866 г. т.е читать. в сочинениях против пелагианства! Выходит, труд архиеп Феодора П только исследование сборника прп Кассиана :"Собеседование" а не источник православного учения о падшей природе человека или церковное учение: о произволение и благодати. Т.е это свободные размышления епископа Феодора П и цитаты по психологии Кассиана Римлянина. Я приведу их ,пусть читатели сами увидят православное ли это учение?

Фотиния

2023-09-29 04:23:33

"Таким образом, в учении Кассиана о душе и способностях ее сказывается известное учение об этом предмете еще древних философов Платона и Аристотеля, а из христианских мыслителей особенно Григория Нисскаго, который и объединил учение об этом предмете указанных древних мыслителей" -- "Итак, характеризуя состояние человека естественного понятием внутренней борьбы в его существе и выясняя сущность ее, И Кассиан ясно показывает, что эта борьба снова ведет человека на тот путь, где он может найти истинную свою жизнь." "«Все заключается в святилище души», продолжает И. Кассиан раскрытие понятия о царстве Божием; «когда дьявол изгнан будет отсюда и страсти уже не будут в ней царствовать, то основывается в нас царство Божие, как говорится в Евангелии: царствие Божие внутри вас А внутри нас не что иное может быть, как знание или неведение истины, и любовь к порокам или добродетелям, которыми мы устрояем в сердце царство или дьяволу, или Христу. " "Если христианство призывает людей вступить в царство Божие, – царство добра и жизни, то понятно, что это вступление должен совершить сам же человек через перемену расположений и настроений своей воли. " "Ум сам по себе бессилен, человек может знать истину и истинное направление жизни, но воля сама должна сделать ум с его законом богоподобной жизни постоянным руководителем своей деятельности. Вот почему у преп. Кассиана внутренний разлад, переживаемый человеком падшим, переносится в область воли" "Если..христианство ..призывает людей вступить в царство Божие, – царство добра и жизни, то понятно, что это вступление должен совершить сам же человек " «Бога созда человека правым». И это состояние "правоты" человека первозданного выражалось в том, что он, по словам Кассиана, «непрестанно обладал только знанием добра» и только после уже люди «сами взыскаша помыслов многих». Цитата Кассиана:" Поэтому-то в теперешнем блуждании ума люди и не должны винить ни свою природу, ни Бога, а только свою волю" Выходит, падшая воля ума может не блуждать если захочет? Да! Отвечает епископ Феодор и приводит учение Кассиана: "И. Кассиан, сравнивая положение нашего ума с евангельским сотником, далее цитата К: «поднявшись на высоту этого достоинства (т. е. сохраняя богоподобное достоинство ума и требование его природы-всегда устремляться только к Богу и знать только это добро), будем иметь власть повелевать и силу, по которой не будем увлекаться теми помыслами, какими не хотим, но возможность пребывать в тех или заниматься делами, какими духовно услаждаемся, а худым внушениям приказывать: »отойдите и отойдут, а добрым скажем: придите и придут; а также и слуге нашему, т. е. телу, прикажем то, что принадлежит целомудрию и воздержанию, и оно без всякого прекословия будет повиноваться, уже не производя в нас противных возбуждений похоти, но оказывая всякую покорность духу" -- Надо же как всемогущ "богоподобный" человеческий ум! Но и ложь не отменяется : "Кассиан советует никогда не давать обещаний и клятв, особенно неосмотрительно, при этом высказывает мысль, что иногда не только полезно, но и похвально изменять клятвы и обещания. Выходит, таким образом, что преп. Кассиан допускает не только дозволительность лжи, но и похвальность ее, и доказывает это многими примерами из Св. Писания." -- .О чем это говорит? Только об одном: апокрифы читать вредно! Книга [сборник]пресвитора Кассиана- апокрифы, она не для изучения Православной Веры а для изучения психологических процессов в аскетике. " подвижничество, понимаемое вообще восточными аскетами, [толкование епископа Феодора] как дело воссоздания души и даже всего человека, есть дело личной инициативы подвижника и созидается волей самого подвизающегося. Чтобы достичь той или другой степени совершенства, необходимо постоянно побуждать себя к этому, ибо помимо своей собственной воли никто в человеке не может произвести ни добра, ни греха." ?! А как учат Восточные Отцы? -"Есть в нас по естеству вожделение к Богу, говорит авва Исаия, и без сего вожделения к Богу нет и любви, но враг изменил его (вожделение) в срамном похотение, чтобы похотствовать всякой нечистоте."- Ну вот другое же учение о падш.природе у "восточных аскетов! - Любил бы Бога да плоть любит блуд- вот он "богоподобный ум"! Но есть и по Кассиану: "если нет воли- Сам Бог ничего не делает, хотя и может по свободе Своей" [по блаж св Августину - потому что Бог всё уже сделал ,а не потому что воля человека Ему препятствует. "Благодать даётся не за то [не потому что] что он [Апостол] трудился , а даётся благодать - чтоб он трудился." Но у прп Кассиана нетак: "Человек, наконец ,побеждает похоть и за это получает награду". Чистота серлца "достигается трудничеством". Т.е спасение себя человеку вполне по силам. Богу остается только воздать и забрать подвижника на Небо! Закончу комментарий цитатой из книги епископа Феодора Поздеевского объяснение учения св Августина о смысле жизни чел.души: "Воля Бога должна быть законом жизни для всего существующего. Каждое существо и особенно человек должны выполнять в своей жизни и деятельности волю Божию, как имманентный закон своей жизни. И только выполняя волю божию в своей жизни, разумное существо действует вполне согласно с внутренним законом своей жизни. Нормальность и ненормальность жизни человека должна определяться согласием или несогласием воли его с волей Божией. В согласии с волей Божией – благо жизни человека и истинная свобода человека. В согласии всех людей с волей Божией заключается и прочная основа взаимной любви их. Грехопадение человека в том и состояло, что человек во внутреннем самоопределении уклонил свою волю от воли Божией, поставив себя центром и принципом своей жизни." Это и есть Православие. Когда не на свой ум полагаешься а предаёшь себя всецело воли Божией и ожидаешь от Одного Бога очищения и спасения действующего в нас Своим Духом.

Вадим

2023-09-29 17:08:30

а предаёшь себя всецело воли Божией ". Но разговор о том, что не предаеш, нет такой возможности после грехопадения.

Фотиния

2023-09-29 23:05:30

" Но разговор о том, что не предаешь, нет такой возможности после грехопадения." Если Вы крещеный то возможность есть. +САМИ СЕБЯ И ДРУГ ДРУГА И ВЕСЬ ЖИВОТ НАШ ХРИСТУ БОГУ ПРЕДАДИМ+

Фотиния

2023-09-30 11:36:21

Молитвы Церкви постоянно напоминают нам как правильно верить о своих возможностях , Кто именно совершает в нас подвиг. 12 кафизма.молитва ..Ми́лостивый Бо́же наш: да прии́дет си́ла Твоя́ на мя, гре́шнаго и непотре́бнаго раба́ Твоего́, и да укрепи́т мой храм Ева́нгелием Боже́ственнаго уче́ния Твоего́, ..просвети́ моя́ утро́бы и вся у́ды Твое́ю во́лею. Очи́сти мя от вся́кия зло́бы и греха́: соблюди́ мя нескве́рна и непоро́чна от вся́каго наи́тия и де́йства диа́воля, и да́руй ми по Твое́й бла́гости, Твоя́ разуме́ти, Твоя́ му́дрствовати, и в Твои́х хоте́ниих жи́ти, Твоего́ стра́ха страши́тися, е́же твори́ти Тебе́ благоуго́дная до после́дняго моего́ издыха́ния, я́ко да по неисповеди́мой Твое́й ми́лости соблюде́ши мое́ те́ло и ду́шу, ум же и мы́сли, не искуше́н вся́кия сопротиволежа́щия се́ти храм.. ---- Что тут нашего ? Только возможность, опять же от Бога ,просить Его. Наша собственность -это немощь и всегда готовность отпасть от благодати . Если в древности подвижники крепко сознавали эту правду о себе, и ложно объясняя "боговидный и богоподобный ум" полагались всё таки на Бога, то в наше время в век "гума и гома" -вера в свой [или ближнего] "богоподобный "грешный ум -убивает в христианах веру в Бога, оставляя только фарисейство.

Вадим

2023-09-30 12:43:38

Все описанное - дело Духа Святого. Просить нам не о чем. Господь Иисус Христос Все совершил, только благодарить и Славить, и это Благодатью, если внимательно, если внимательно читать разбор богословских завалов уважаемого Александра. Без Благодать есть возможность у падшего передать себя только дьяволу.

Вячеслав Шилов

2023-10-09 02:05:25

Доброго времени суток. Цитаты Александра Буздалова из этого текста, с суждениями о свт. Иоанна Златоуста: 1. _«по Златоусту» имеет место быть очередная антиномия синергизма: сначала он говорит, что благодать Духа, водворяясь в душе, изгоняет все страсти (что, разумеется, истинно), но следом допускает уже противоположную детерминацию: благодать водворяется «при условии» изгнания страстей как предварительного очищения человеком своей души._ 2. _Златоуст во втором случае в очередной раз неадекватно толкует Апостола_ 3. _неосознанному полупелагианству Златоуста_ В <<Житии святого отца нашего Иоанна Златоустого, патриарха Константинопольского>> по свт. Димитрию Ростовскому (https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/998) - есть слова о явлениях святых, свидетельствовавших о нем как о богоугодном муже (святые апп. Иоанн Боголов, Петр, Ангелы...) (в т.ч. перед его преставлением), и, в частности, о помощи ему св. Ап. Павла: <<Весь свой ум он посвятил уразумению Божественного Писания, продолжая заниматься составлением изъяснений на послания святого Апостола Павла, икону которого имел в своей келлии: в это время изъяснял он народу послание Апостола языков к Колоссянам, а несколько позднее – к Филиппийцам, Солунянам и Евреям. Во время писания толкований на эти послания у святого Иоанна явилось такое недоумение: – Кто знает, угодно ли сие Богу? Уразумел ли я силу сего Святого Писания или нет? И он стал молиться Богу, дабы Он возвестил ему о том. Бог услышал молитву Своего раба и подал ему следующее знамение. Однажды ночью, затворившись в келлии, святой Иоанн при зажженной свече писал толкование; в это время, прислуживавший ему Прокл, по просьбе некоего человека, умолявшего о помощи, хотел войти к патриарху; но предварительно Прокл посмотрел в дверную скважину, чтобы узнать, что делает патриарх. Он увидел его сидящим и пишущим, а какой-то старый почтенный человек, стоя сзади него, наклонился к уху патриарха и тихо ему говорил. Сей человек во всем был подобен изображению святого Павла на иконе, висевшей пред Иоанном на стене его келлии. Прокл стал ждать, пока не удалится этот человек. Но когда наступило время звона к утрене, человек этот стал невидим. То же наблюдал Прокл и в течение двух следующих ночей. Наконец он осмелился спросить самого патриарха: – Владыка, кто ночью беседует с тобою? Иоанн отвечал: – У меня не было никого. Тогда Прокл подробно рассказал ему, как он в скважину видел старого почтенного человека, который шептал патриарху на ухо, когда тот писал; при этом Прокл описал вид и лицо того, кто являлся. Слушая речи Прокла, Иоанн недоумевал. Между тем Прокл, взглянув на изображение Апостола Павла на иконе, сказал: – Тот, кого я видел, был похож на изображенного на сей иконе. Тут Иоанн понял, что Прокл видел самого святого Апостола Павла, и удостоверился, что труд его угоден Господу. Он пал на землю и долго молился, благодаря Бога. С того времени он восприял большее усердие и ревность к писанию божественных книг, которые он оставил после себя Церкви, как многоценное сокровище.>> Вы назвали бы эти слова о святых и о чудесах из жития свт. Иоанна Златоуста по свт. Дмитрию Ростовскому - ложными? В т.ч. - что свт. Иоанну Златоусту помогал толковать Послания св. Ап. Павла сам св. Ап. Павел?

Буздалов А.

2023-10-09 02:47:32

"Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам" (Тит 2:11-14)..

Вячеслав Шилов

2023-10-09 03:03:23

Если это ответ на мои вопросы (Вы назвали бы эти слова о святых и о чудесах из жития свт. Иоанна Златоуста по свт. Дмитрию Ростовскому - ложными? В т.ч. - что свт. Иоанну Златоусту помогал толковать Послания св. Ап. Павла сам св. Ап. Павел?), то я его этот ваш ответ - не понял (прошу ответить с более ясным соотношением с заданными вопросами).

Буздалов А. - Вячеславу Шилову

2023-10-09 23:17:09

Да, это ответ на Ваш вопрос.. И он исчерпывающий. О том, Кто и как очищает человека от греха, можно узнать из любой церковной молитвы, начиная с Псалтыри

Фотиния

2023-10-09 23:17:47

Вячеславу. Не прогневайтесь ,что отвечу немного. Да, из жития святых ,нам это известно. Но у нас нет в Церкви учения что святитель Иоанн Златоуст-второе воплощение Апостола Павла. Апостол вдохновлял Св Иоанна и какие выводы? Святитель становился безошибочным? И потом, сколько раз уже объяснено автором : он чтит св Иоанна Златоуста как Учителя Церкви. Он показывает его учение как учение Церкви .Но там где св Златоуст указывает на человеческую волю -как источник победы над собой, где падший ум -созидатель спасения Александр Буздалов возвращает нас к другим словам св Златоуста как и святителя Василия В: Источник победы и любого доброго действия в нас-только Бог! А если Источник спасения падшего ума и воли в человеке только Христос, то цитаты о могуществе нашего произволения святителя--приводят к самомнению или к синергии: наполовину я виновник своего спасения! и что Вас тут соблазняет? Святые не боги, они объясняя могут быть несовершенны. Соборы Вселенские существуют как раз по причине того .что небожители не воплощаются в людей, есть человеческий фактор. фактор эпохи ,незнания того что открыто позже Церкви ,неразработанного термина и др.

Павел

2023-10-15 05:29:03

Буздалов А.: "Вот мы и обращаемся и... никакого консенсуса в этом вопросе у Отцов не находим". Как такое может быть, если пелагианство осуждено 3-м Вселенским собором? Или что, полупелагианство не осуждено?

Буздалов А. - Павлу

2023-10-15 19:48:26

Так и есть. Полупелагианство оправдано на восточном соборе в Диосполе 415 г. (и что принял Августин) и осуждено на западном в Аравсионе в 529 г. Потому что есть возможность истолковать синергию как по Апостолу, так и по Пелагию. Толкование по Апостолу - это толкование Августина и Проспера, а толкование - по Пелагию это толкование самого Пелагия в Диосполе и Кассиана после Карфагена (что было осуждено в Аравсионе). Скоро выложу специальную статью об этом

Фотиния

2023-10-30 05:36:17

Приводила тут цитату святителя Августина по памяти т.е неточно. Она звучит так: "Павел трудился не для того, чтобы обрести благодать, а обрел благодать для того, чтобы трудиться. [Блаж.св Августин О делах Пелагия.]

Сергий

2024-09-19 17:45:09

Ну хорошо. Изначально все от Благодати. Но тут речь о другом. Вот я уже верю и хочу жить чисто и тп.. Далее - вопрос технический, и тут действительно нужно предстоять перед Богом и нужен порядок в душе! Тут речь идет об этом. Фогелен- Августинианин и считал себя учеником именно Августина и именно Ему следовал. Порядок в душе это и опыт всех Святых

Сергий

2024-09-19 21:26:02

Господин Буздалов. Можете объяснить? Если нет свободы воли. Тогда нет и смысла жизни? Ведь смысл именно в том, чтобы волей-жизнью избрать Христа? Тогда будет и суд каждому! Тем более, что мир ,что мы думаем ,совсем не таков в Реальности. Везде существа-бесы, которые тянут наше внимание и нашу волю.. Вот когда мы выберем ,тут уже чтобы следовать по Пути - тут мы бессильны и тут тольео Благодать по нашему смирению.. Или все не так? Что же делать, чтобы спастись? Ведь это вопрос жизни и смерти!

Буздалов А. - Сергею

2024-09-20 18:37:52

++Ведь смысл именно в том, чтобы волей-жизнью избрать Христа?++ "Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод" (Ин 15:16).

Буздалов А. - Сергею

2024-09-20 19:03:09