Ильич против Апостолов

Дата создания:

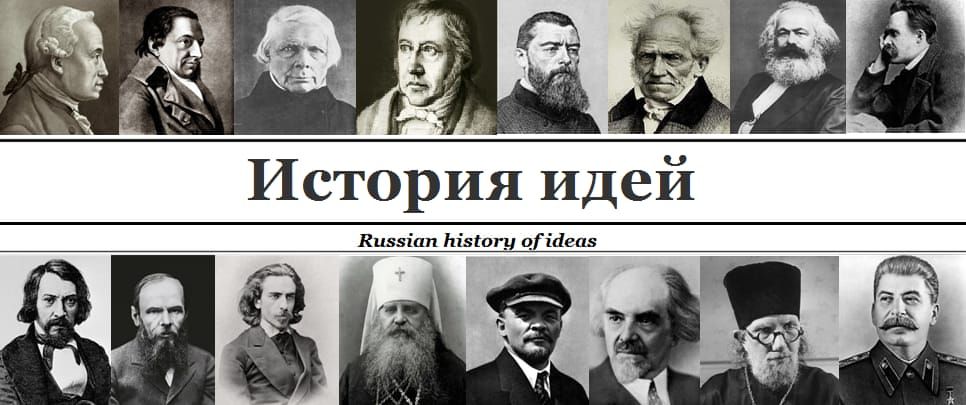

Профессор МДАиС Алексей Ильич Осипов

Как учение о «предопределении ко спасению избранных» – это учение св. ап. Павла, а не блж. Августина, так и учение о «первородном грехе» – это учение того же Апостола, а не Августина. Толкование Августина лишь блестяще раскрывает содержание той и другой божественной истины о человеке и тайне его спасения, содержащихся в Посланиях Павла. И дремучее невежество или наглая ложь так называемого «православия» заключается в том, что оно (в лице того или иного австралопитека теологии) атрибутирует эти учения Августину, а не Апостолу. «Ибо реченное Апостолом: единым человеком грех в мир вошел, и грехом смерть; и тако (смерть) во вся человеки вниде, в нем же все согрешили (Рим.5:12), подобает разуметь не иначе, разве как всегда разумела Кафолическая Церковь, повсюду разлиянная и распространенная. Ибо по сему правилу веры и младенцы, никаких грехов сами собою содевать еще не могущие, крещаются истинно во отпущение грехов, да чрез пакирождение очистится в них то, что они заняли от ветхого рождения» (2 правило Карфагенского собора 418 г. / Православно-догматическое богословие Макария, митрополита Московского и Коломенского. В 2 т. Изд. 4. СПб., тип. Р. Голике. Т.2. 1883. С.339). Что означает, что младенцы, не имеющие личных грехов, крещаются в отпущение им прародительского греха, или первородного. И это, согласно определению святых отцов Карфагенского собора, «изречено Апостолом», а не придумано Августином. Поэтому мы и делаем отсюда вывод, что «Карфаген должен быть разрушен», т.е. богословие Карфагенского собора должно быть отвернуто таким «православием» (как скрытым пелагианством, или паллиативным оригенизмом) точно так же, как это уже открыто сделано им в отношении богословия Августина. Потому что именно таких «православных» этот собор и анафематствует как еретиков на основании «реченных Апостолом» христианских догматов. А значит, они не могут «мирно сосуществовать» в одной Церкви: либо – антропология и сотериология Карфагена и Августина, либо – «православного пелагианства» и «православного оригенизма».

«Фразы “первородный грех” у святых отцов нет. Преподобный Макарий Великий, которого именовали земным богом, называл то, что случилось с первыми людьми после грехопадения, наследственной или страстной порчей, но не грехом. Василий Великий обозначил это первородным повреждением природы человека. Откуда появилось понятие первородного греха? Блаженный Августин. Кто хотя бы немножко знакомился с его биографией, помнит, что это был самый обычный язычник, вел обычный для язычника образ жизни, но потом опомнился. Его биография в этом смысле замечательна. Но он не имел никакого образования. Он предложил свое понимание того, что совершил Адам и что произошло с его потомками. Он назвал это по латыни peccatum originale. Если перевести на наш язык, то peccatum – грех, originale – что-то начальное. То есть откуда идет грех. Но он назвал это грехом. Не порчей, не расстройством, не повреждением, а грехом. И вот пошло оттуда и привело <…> к каким громадным недоразумениям в понимании самых фундаментальных истин христианства» (Осипов А. И. Об ошибочном понятии первородного греха).

Послушай Осипова, поверни наоборот – и получатся «фундаментальные истины христианства», подлинное Православие, истинное положение вещей. «Ошибочное понятие первородного греха» – это как раз понятие Осипова и тех представителей восточной патристики, на которых он опирается; а православное понятие – это понятие Августина, что засвидетельствовано определениями святейшего Карфагенского собора 418 г., победившего пелагианскую ересь. Поэтому, если отзеркалить сказанное Осиповым, то это и будет истинной ортодоксией: «Фразы "наследственная порча" в Священном Писании нет. Откуда появилось понятие "повреждение природы"? Евагрий Понтийский... Он имел высшее языческое образование». Но (надо же было такому случиться) «поскольку на V Вселенском соборе 553 г. он был осужден вместе с Оригеном и Дидимом Слепым, его имя оказалось под запретом, однако его сочинения, которые уже при его жизни получили широкое распространение, продолжали оказывать влияние и после этого. Ученик Великих Каппадокийцев (в особенности Григория Богослова и Василия Великого), Евагрий, как и его учителя, считал возможным соединение христианского Откровения с греческим философским гением и активно использовал его возможности, прежде всего традиции платонизма. Как и многие образованные христиане того времени, Евагрий высоко ценил Оригена, прямым продолжателем которого его принято считать <...>. Его сочинения, посвященные "духовному деланию", были широко читаемы в конце IV – начале V вв., и хотя после V Вселенского собора они нередко распространялись под другими именами, отголоски этих текстов обнаруживаются в трудах многих писателей последующих веков, выступая органичной частью монашеской литературы. Влияние аскетических сочинений Евагрия ощущается в трудах Иоанна Кассиана, Иоанна Лествичника, Максима Исповедника и Исаака Сирина» (Аржанов Ю.Н. Евагрий Понтийский / Антология восточно-христианской богословской мысли. М., СПб., изд. «Никея», РХГА, 2009. Т.I. С.465). «Греческий гений», с которым богословский извращенец Евагрий «соединял христианское Откровение», в переводе на язык апостольского Христианства означает «греческий демонизм», или «бесовская прелесть» эллинистического идеализма. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская» (Иак 3:15). Вот откуда все эти «порчи и повреждения» – от языческих чернокнижников и патентованного еретика Евагрия, «плотские мудрования» (Рим 8:7) и «лжеименное знание» (1Тим 6:20) которых доверчивым массам Восточной Церкви византийские греки веками подсовывали под вывеской «святых отцов», т.е. путем без преувеличения преступной мистификации и достойного цыганщины обмана.

В частности, «святоотеческий» концепт «повреждения природы» – это производное от оригенического концепта «охлаждения умов». Суть того и другого учения заключается в оптимистической трактовке грехопадения Адама и Евы как скрытой полемике с его «пессимистическим» изложением у Апостола. «Посему преступлением одного всем человекам осуждение <...>. Ибо непослушанием одного человека сделались многие грешными...» (Рим 5:18-19). Никак иначе, кроме как толкует Августин и Карфаген, понять эти слова Апостола невозможно (будучи богословски беспристрастным, или не находясь под действием «запрещенных веществ» эллинского идеализма): за преступление Адама осужден весь человеческий род; все стали грешниками в результате совершенного им греха. Не потенциально, но актуально; с момента зачатия, на стадии сперматозоида и яйцеклетки. По закону единства природы, на потомков переходит именно сам грех прародителей, а не только «повреждение» как следствие их преступления: и следствие, и причина, и наказание, и преступление, потому что одно в принципе неотделимо от другого. «...потому что в нем все согрешили» (Рим 5:12). Следовательно, антропологический и сотериологический «пессимизм» Августина и Карфагена как толкователей Апостола тождествен первоисточнику, абсолютно адекватен оригиналу. Поэтому всякая «оптимистическая» концепция грехопадения прародителей (будь то оригеническая, пелагианская или «православная») – это оппозиция, в первую очередь, Апостолу, а не Августину, или как раз «прекословия лжеименного знания» (1Тим 6:20), «потому что плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут» (Рим 8:7). Поэтому Ориген, как и Пелагий, все Писание толковал превратно, потому что смотрел на него в кривое зеркало неоплатонизма. А камертон неоплатонизма – это именно онтологический оптимизм: сначала инволюция Духа (Ума) в материю (транзитом через Мировую Душу), затем счастливое «возвращение на круги своя». Отсюда и хэппи-энд «апокатастасиса» Оригена: сначала «охлаждение умов», затем постепенное «восстановление» их до исходного «градуса» божественного «огня». И т.н. «православная», т.е. евагрианская концепция первородного греха как «(не более чем) повреждения природы» – это калька с оригенического апокатастасиса, или умеренный оригенизм, как мы это называем, т.е. нечестивый «синтез» Евангелия и Оригена: «оптимистичнее» первого и «пессимистичнее» второго (потому что «добродетель», согласно еще одному «учителю» этой «церкви» – Аристотелю, это «середина» промеж «двух крайностей»). Сначала «повреждение природы», затем ее благополучное «восстановление», или «исцеление». Адам не отвергнут безвозвратно как отродье дьявола, но только временно наказан в педагогических целях, поэтому с ним, в конечном счете, все будет хорошо, собственно, он уже «во святых почивает». Какой уж тут «первородный грех», вы о чем вообще говорите, карфагеняне? «Безумствуете вы» (Деян 26:24), «впадаете в крайность». Если самому Адаму Бог его грех уже давно простил и в царственных правах восстановил, то каким образом потомки Преподобного Адама могут оставаться «грешниками» за отпущенный ему самому грех? Нестыковочка у вас получается... Так мыслили «православные оригенисты» Египта, Каппадокии, Антиохии и всего «Православного Востока». Потому что в 4-5 вв. на Востоке все «крепко сидели» на Оригене. Тем более – в Александрийской Церкви, где слава его гремела как верховного Аввы. Поэтому когда Оригена с Евагрием «по недоразумению» осудили на Вселенском соборе (а до этого, как минимум, на четырех Поместных), воспитанным на их идеях «православным» не осталось ничего иного, как придумать благозвучный «творческий псевдоним» их платоническим мудрованиям. Поэтому если великие каппадокийцы уклоняются называть «первородное повреждение человеческой природы» греховностью этой природы (как это делает Апостол), нужно еще понимать, почему это происходит, т.е. откуда они это взяли и что ими движет. Потому что Апостолы не учат о грехе Адама как о «повреждении природы». Они учат о первом грехе как о грехе к общечеловеческой смерти как вечному осуждению, т.е. точно так же, как Августин и Карфаген, что чересчур мрачно для всякого «православного еллина». Но некоторым достаточно сослаться на «земного бога Макария» или на «бога Василия», чтобы почивать на лаврах «профессора богословия».

«В православной антропологии тема греховных страстей среди других наиболее доступна пониманию, поскольку все мы имеем опыт греховной жизни. Однако вскрытие глубинных причин греховного поведения человека возможно только тем подвижникам, которые лично прошли очищение от греха и достигли бесстрастия. Таковыми являются святые отцы, подробнейшим образом описавшие страстное состояние человека во всех основных его проявлениях» (прот. Вадим Леонов. Основы православной антропологии: учебник. 2-е изд. Изд-во Московской патриархии Русской православной церкви, 2016. С.215).

Между тем подверженность влиянию языческой философии на представителей патристики позволяет усомниться в данном утверждении, потому что увлечение светской философией есть не что иное, как страсть ума. Следовательно, тех авторов «золотого века» церковной письменности, которые находились в такой зависимости, никак нельзя считать «достигшими бесстрастия». Страсть к мирской философии для христианина – это такая же страсть, как страсть к искусству или к спорту. И еще далек от совершенства во Христе тот церковный человек, которые думает иначе, полагая, что эти вещи можно как-то «органично» совместить, или «творчески претворить». Потому что языческая философия, по определению Апостолов, это «мудрость мира сего» (1Кор 1:20), враждебная «сходящей свыше» (Иак 3:15) мудрости Апостолов. Поэтому и богословие одного из крупнейших авторитетов и теоретиков в области православной аскетики преп. Иоанн Кассиан объективно является несовершенным, потому что страсть к философии (а значит, и необходимость духовной борьбы с ней), не вошла в составленный им канонический перечень греховных страстей и противоположных им христианских добродетелей. Потому что увлечение религиозной философией Оригена, в свою очередь, густо замешанной для эллинистическом «любомудрии», было общим местом для александрийской богословской школы, в которой сформировались воззрения Кассиана (одного из учеников Евагрия, напомним). Если «слово “страсть” (πάθος) происходит от глагола “страдать” (πάσχω) и в самом общем смысле указывает на свойство человеческой природы претерпевать боль и страдания» (прот. Вадим Леонов. Основы православной антропологии. Цит. изд. С. 215), то внешнее воздействие философии на богословие – это именно «претерпевание» им такого рода «страдания» и «боли», т.е. нанесение несомненного урона, нарушение естественного состояния этой божественной науки и изменение его на противоестественное. И проследить симптомы этого недуга богословского сознания, или этой пагубной зависимости, можно как раз на примере догмата первородного греха, т.е. того искажения, которое он претерпевает под влиянием греческого (или немецкого, или русского и т.д.) классического идеализма даже на лучшие церковные умы.

«Как ни тяжелы были ... последствия грехопадения, Адаму и Еве они казались временными и касающимися только их одних. Поэтому когда Ева родила своего первого сына Каина, то надеялась, что именно он станет тем спасителем, который по обетованию Божию сотрет главу змия. Увидев своего младенца, она восклицает: Приобрела я человека от Господа (Быт. 4:1). Однако он не только не оправдал родительских надежд, но ещё и усугубил их грех, став первым на земле человекоубийцей. В Каине и последующих потомках открылась ужасная правда о том, что греховное состояние прародителей стало состоянием всех людей и передаётся из поколения в поколение во всей тяжести» (прот. Вадим Леонов. Основы православной антропологии. Цит. изд. С.189).

Совершенно верно (т.е. в соответствии со Священным Писанием) характеризуя последствия грехопадения прародителей как становление греховной самой человеческой природы, генетически передающейся всем потомкам падших Адама и Евы (что означает и сугубая греховность их первенца, и греховное «состояние всех людей из поколения в поколение»), тем не менее, прямо сказать о том, что «первородный грех» – это именно передающийся от родителей к детям «грех природы», Леонову, как и Осипову, не дает не что иное, как одна из неоплатонических «страстей» церковного богословия, а именно, «лжеименное знание» Плотина о том, что «зло не имеет сущности». Поэтому и в «православной антропологии» грех никак не должен «иметь природы» и его существование в мире объясняется здесь только произволом несознательных личностей. Такой вот «парадокс православного богословия» (прот. Вадим Леонов. Основы православной антропологии. Цит. изд. С.163). Ведь даже с точки зрения элементарного здравого смысла, если «один раз – это случайность, два раза – совпадение, а три – уже закономерность», то здесь и миллион, и миллиард раз – это еще не закономерность, или закон только личностного способа существования, но ни в коем случае не природного. Что и указывает на серьезные когнитивные расстройства представителей такой антропологии, наличие каких-то «тромбов» в логическом мышлении, закупорки крупных концептуальных «сосудов», что не позволяет носителям этого богословского сознания сделать, казалось бы, простое умозаключение. «Первородный грех – это личный грех прародителей», а потомкам передается только «удобопреклонность ко греху», «почти непреодолимая»… Т.е. все-таки преодолимая для «сильно развитых личностей», способных поставить себя выше текущего «состояния» своей природы, а значит, и наследуемая греховность не доходит до поражения всей человеческой природы, оставляя какие-то «здоровые клетки», способные запустить процесс саморегенерации. Что было заветной мечтой языческого идеализма и поэтому является тем решением задачи, к которому ценой любых «парадоксов» нужно прийти богослову данной традиции, чтобы осознать себя «православным» и, не дай Бог, не сказать, что грех Адама передается его потомкам во всем своем страшном объеме божественной клятвы.

Но, опять-таки, все это ни в укор прот. Вадиму Леонову, потому что далеко не с него эта «парадоксальность православного богословия» началась. Более того, в учебнике Леонова в этом плане все гораздо лучше, чем у других его братьев по цеху. О чем говорят и правильно подобранные им цитаты из Священного Писания, и его собственные адекватные их толкования: «Как ни тяжелы были последствия грехопадения, Адаму и Еве они казались временными и касающимися только их одних». Поэтому и плотские сознания потомков Адама и Евы, в том числе – считающиеся «достигшими бесстрастия» и слывущие «профессорами богословия», склонны недооценивать масштаб первородного греха и, как минимум, вину (т.е. ответственность) за него оставлять только за прародителями, освобождая от нее потомство. Потому что дифференцирование преступления и наказания в «православной» концепции первородного греха есть не что иное, как именно несбыточная мечта ветхого сознания на то, что грехопадение Адама и Евы «касается только их одних». Поэтому пример первого праведника Авеля здесь трактуется как счастливое доказательство того, что нет никакой непреодолимости в «законе греховном» (Рим 7:23) для сознательной человеческой личности. Дескать, последствие грехопадения – только ослабление природы, а не полный духовный паралич; все, мол, и теперь, как в Эдеме, зависит от «доброй воли», так что каждый может выбрать путь добродетели или путь греха. Есть только «наклонность» ко злу, а не субстанциональная неизбежность… Так «плотские помышления» ветхого человека всеми силами пытается оспорить то, о чем говорит Священное Писание, подать кассационную жалобу в Страшный Суд на такую вопиющую несправедливость, что невинные дети должны платить за преступление родителей.

Между тем пример Авеля и Каина – это не что иное, как архетип оппозиции Исава и Иакова. «Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего <…>. Итак [помилование зависит] не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего» (Рим 9:11-16). Что в экстраполяции на случай Авеля и Каина означает, что «доброе» первого, или «меньшего», «происходило не от [его] дел, но от Призывающего» его к этим добрым делам Своею благодатью; а «худое» второго, или «большего», «происходило», соответственно, от дел его греховной природы, лишенной «изволения Божия в избрании». А не так, как это толкует «православный неоплатонизм» в своем плотском идеализме, или «богословие личности», как это теперь называется у «невежд в законе», хотя бы эти невежды и восседали на профессорской кафедре. Но как в ветхозаветной Церкви «на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи» (Мф 23:2), так и в новой Церкви «законодателями» сделались неоплатоники и гуманисты. Поэтому видя пример праведности Авеля, они, как и их духовная праматерь идеалистка Ева, восклицают: «вот, приобрели мы праведника в роду нашем, а значит, и всякая Свободная Человеческая Личность может быть праведной, если захочет».

Именно так обстоят дела с «первородным грехом» в лекциях профессора Осипова, т.е. гораздо «парадоксальнее», чем в учебнике Леонова.

«Откуда появилось понятие первородного греха? Блаженный Августин [с великодушной улыбкой «знатока». – А.Б.]. Кто хотя бы немножко знакомился с его биографией, помнит, что это был самый обычный язычник, вел обычный для язычника образ жизни, но потом опомнился. Его биография в этом смысле замечательна. Но он не имел никакого образования» (Осипов А.И. Об ошибочном понятии первородного греха).

Что может быть дальше от учения Христа, чем ставить в вину человеку, что он был «обыкновенным язычником» и «вел обычный для язычника образ жизни» до своего обращения? «Иисус же, услышав это, сказал: <…> Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф 9:12-13). «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1Кор 1:26-27). А тут, в МДАиС, прямо наоборот: властитель дум кидает камень в кающегося грешника и корит его тем, что он не имел никаких предпосылок для Христовой премудрости и праведности в самом себе (т.е. как Авель и Исаак, по «православному» пониманию, когда «доброе» в праведнике не «от Призывающего», но именно «от дел», «предвиденных» Призывающим и т.д. и т.п.). Поэтому и Макарий с Василием, по фирменному «православному» толкованию Ильича, имели личные духовные заслуги, которые позволили Богу сделать их Великими, «развив» их естественную мудрость и добродетель до степени «земного божества»... Вот это и есть «святоотеческая» вера Осипова во всем своем языческом безобразии, т.е. «православные оригенизм и пелагианство», находящиеся от веры Апостолов на расстоянии Земли от Солнца. Ну да, Августин был обыкновенный язычник, а Савл вообще был конченным фарисеем. Другое дело – великие каппадокийцы и «авва Евагрий», которые изначально были «не такие как прочие человецы» (Лк 18:11) и «получили образование» в лучших эллинских «академиях». Без чего, разумеется, сделаться Учителем в Православной Церкви нет никакой возможности. Не по благодати же Призывающего «ум Христов» (1Кор 2:16) в человеке заводится. Надобно иметь определенный «жизненный багаж за плечами», чтобы места в партере занять в Восточной Церкви, да и греком родиться ни мешало бы, а не каким-то там варваром неотесанным. Поэтому и «первородное повреждение природы» не на всех одинаково действует: на одних (образованных «книжников») меньше, на других (необразованных) больше; одни (для кого греческий язык родной) «удопреклонны» к божественной премудрости, другие (мыслящие на «схоластической» латыни) – к заблуждению.

«Что же говорит ему Божеский ответ? Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом. Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать; иначе дело не есть уже дело» (Рим 11:6). Прежде всего, это прямое свидетельство слова Божия о том, что ветхозаветные праведники были праведны той же благодатью, что и новозаветные. Как тогда Бог «соблюдал Себе» необходимое Ему число верных (т.е. сохранял их для Себя «ради Имени Своего») среди всей массы неверных, и поэтому они не преклоняли колени дьяволу, так соблюдает (или удерживает) их от грехопадения и теперь. А не наоборот, как учит ограниченный «умом Христовым» профессор богословия Осипов по догмам евагрианского волюнтаризма: за то, что они геройски не преклонили колени греху, Бог в награду избрал их ко спасению. Путать причину и следствие в данном случае, это значит менять местами Богово и человечье, Божие воздавать твари, т.е. это кощунство и идолопоклонство, по сути. «Если по благодати [сохранился остаток верных], то не по делам [как заслуге воли]; иначе благодать не была бы уже благодатью».

Иными словами, Апостол вовсе не противопоставляет «делам» «благодать» как бездействие, как можно подумать по богословскому слабоумию. Ведь спасаются именно делами (делами веры и непреклонением колен греху, в частности). Речь у Апостола о том, какова природа, или производительная сила этих спасительных дел. И единственно правильный (Божеский и Апостольский) ответ на этот вопрос: это природа благодати, а не «доброй воли» самого человека. Благодать здесь – всегда причина, а достойные спасения дела – всегда следствие. Отсюда и откровение Апостолом божественной тайны о предопределении избранных ко спасению, ибо здесь у него та же самая причинно-следственная конструкция: если по предопределению [спасение избранных], то не предведению [их достойных спасения дел], иначе предопределение не было бы уже предопределением [даром благодати]. А если по предведению правых дел [происходит спасение достойных], то это уже не предопределение [совершения этих дел благодатью], иначе дело [предвечно предопределенное Божией волей и осуществленное в историческом времени Христовой благодатью] не есть уже дело [как личная заслуга достойного спасения человека]. Поэтому оппозиция благодати и дел у Апостола – это оппозиция именно предопределения и самоопределения, соответственно. Вот что говорит Божеский ответ «вождю православного пролетариата» Ильичу и всему «консенсусу» святоотеческих волюнтаристов, всему сводному хору «православных оригенистов и пелагиан» как «богословов Человеческой Личности».

Если в аспекте «восстановления» т.н. «православная» (т.е. евагрианско-каппадокийская) концепция «первородного греха» ближе к Оригену, то в аспекте виновности/невиновности она уже предвосхищает Пелагия. Потому что сведение первородного греха к личному греху прародителей, лишь последствия которого передаются их потомкам как «наследственная порча», или «повреждение природы», означает, конечно же, отрицание наследования вины. «Поврежденный» прародительским грехом – это тот, кого повредили, а не тот, кто повредил. Он – тот, кого «испортили», а не тот, кто сам испортил. Стало быть, он – невинная жертва чужого греха, а не грешник. Грешником он станет, только если сам согрешит в результате нанесенного ему «повреждения». Получается, «повреждение» здесь – это не только не вина, но даже смягчающее вину обстоятельство. Что еще «прекословнее» в отношении «реченного Апостолом», чем в концепции Оригена. Потому что даже Ориген против личной виновности в грехопадении ничего не имел: каждый «охладевший» в любви к Богу «ум» был сам виноват в степени своего «охлаждения» (как гностического «грехопадения»), согласно теории предсуществования душ. А вот Пелагий и его последователи как раз были категорически против идеи наследования ответственности за первородный грех. И в этом у них был полный консенсус с «православными евагрианами». Если у Апостола «в нем [падшем Адаме] все согрешили» и поэтому удостоились одно на всех осуждения (изгнания из Рая и сугубой смерти: духовной и физической), то у пелагиан и евагриан «в нем все повредились» в значении «безвинно пострадали». По этой причине никто здесь непреодолимо не детерминирован этим «повреждением» (как это обстоит в учении Апостола и Августина), но, сохраняя «свободу воли», способен направлять ее в «достойную» спасения сторону; т.е. всякий может не грешить, если захочет, и с «помощью благодати» «восстанавливаться» от нанесенных своей природе Адамовым грехом «повреждений», как «порчи чужого имущества». Иными словами, если для Апостола прародители и их потомки – это «один человек» (в значении «одна природа»): «одна плоть» и «одна душа», неразрывно связанные между собой законом единосущности; то в религиозном волюнтаризме евагрианства и пелагианства (или в гностическом «богословии личности») каждый сам по себе и сам за себя. Поэтому ни о никакой ответственности за грех Адама (как другой «личности») здесь не может быть и речи.

«Когда мы говорим о грехе, то подразумеваем нарушение человеком голоса совести, нарушение заповедей. В данном случае смерть — это не нарушение заповедей. Все наше повреждение, тление, вовсе не нарушение заповедей. <...> Это немощи. <...> Иоанн Златоуст говорил: "Есть смерть телесная, есть и духовная. Подвергнуться первой — не грешно и не страшно, потому что это — дело природы, а не доброй воли; явившись вследствие первого грехопадения, смерть телесная потом сделалась необходимой для нашей природы, хотя и она скоро упразднится. Другая же смерть — духовная, — так как происходит от доброй воли, подвергает ответственности и не имеет никакого извинения"» (Осипов А.И. Об ошибочном понятии первородного греха).

Т.е. Златоуст как типичный представитель антиохийской школы отрицал духовную смерть всего человеческого рода в результате греха прародителей. Поэтому и проф. Осипов ее отрицает, самодовольно ухмыляясь над «схоластом» Августином как над «невеждой в законе». Но суть в том, что антиохийцы в этом ложном мнении были полностью единомысленны с пелагианцами. Поэтому, когда последние прочли Златоуста на греческом, они точно так же, как «православные» профессора богословия, усилили свою борьбу со святым Августином, найдя «святоотеческое» подтверждение своего «православия». Но Карфагенский и Эфесский соборы решили этот спор иначе: они определили апостольскую истину за Августином, а ложь и невежество – за Пелагием с его отрицанием наследования именно греховности, а не «немощи». А значит, и антиохийцы, и каппадокийцы, и все остальные евагриане, которые мнят себя «ортодоксами», объективно оказываются вместе с пелагианцами под осуждением этих судов высшей церковной инстанции. Потому что соборы не смотрят на лица, они говорят «аще, кто речет... да будет анафема». А у великих каппадокийцев есть не то, что отдельные ложные мнения, но целые трактаты, посвященные невинности умерших без крещения младенцев и, следовательно, их автоматическом спасении. Поэтом и у Осипова

«грех – значит виновность. Но в данном случае никакой виновности нет» (Осипов А.И. Об ошибочном понятии первородного греха).

Если в Адаме «все умирают» (1Кор 15:22), то это означает, что в падшем Адаме осуждена сама человеческая природа, состоящая из души и тела. Осуждение к смерти проявляется как непреодолимая греховность, или как злая воля всех и каждого сына человеческого. «С сердцем лукавым первый Адам преступил заповедь, и побежден был; так и все, от него происшедшие. Осталась немощь и закон в сердце народа с корнем зла, и отступило доброе, и осталось злое» (3Езд. 3:21–22). «Немощь» здесь – это «невозможность» доброго, а не «слабость» (возможность в меньшей степени). Исключения ветхозаветных праведников, как с предельной ясностью объяснено Апостолом для всех, «имеющих уши, дабы слышать» (Мф 11:15), есть «дело» благодати Призывающего, а не дело свободной воли, потому что в том-то и суть, что этой свободы после грехопадения уже нет: «осталось» только «злое», одно безысходное рабство дьяволу, ибо сама природная воля приговорена грешить и навеки вечные погибать во грехах. «Зерно злого семени посеяно в сердце Адама изначала, и сколько нечестия народило оно доселе и будет рождать до тех пор, пока не настанет молотьба» (3Езд. 4:30). И именно против этой истинной антропологии Священного Писания всеми фибрами своей языческого сознания восстает «православный неоплатонизм».

Не

бывает осуждения без вины даже у

справедливого человеческого суда, тем

более – у Бога. «О, что сделал ты, Адам?

Когда ты согрешил, то совершилось падение

не тебя только одного, но и нас, которые

от тебя происходим» (3Езд. 7:48).

Соответственно, утверждение о том, что

в первородном грехе нет никакой виновности

потомков Адама, означает аналогичное

пелагианскому отрицание их осуждения

и духовной смерти. Наследуется, мол,

только смертность, тленность и страстность

тела, но не души. Поэтому особо «развитые

личности» в этой религиозном гуманизме

способны достигать «бесстрастия» еще

до принятия Крещения. Собственно, само

это понятие «бесстрастие» все из той

же философии бесовской прелести

эллинизма. «Греч.<еские>

философы-стоики полагали, что Б.<есстрастие>

свойственно только мудрецу. Согласно

Зенону

Китийскому, страсти “произвольны

и порождаются превратным суждением”

(Цицерон / Фрагменты ранних стоиков. М.,

1998. С. 207), его последователи считали

“страсти человеческой души извращениями

разума и ошибочными суждениями разума”

(Фемистий / Там же. 208). Мудрецы же “способны

достигать того, что сами назначат и

определят по своему выбору” (Стобей /

Там же. 216). Рационально-логическое

понимание Б.<есстрастия> у стоиков соответствует

их представлению о конечной цели – жить

согласно с природой (Diog. Laert. VII 87-89)»

(Литвинова Л.В. Бесстрастие. Православная

энциклопедия. Т.5. С.13). Поэтому не

удивительно, что «фразы первородный

грех у [греческих народных] святых отцов

нет», тогда как термин античного

волюнтаризма «бесстрастие» у них в

таком ходу. Августин, как и другие

представители западного Православия

(в частности, святые отцы Карфагенского

собора 418 г., осудившего пелагианство

за аналогичное искажение догмата

первородного греха), смогли преодолеть

эту богословскую прелесть именно потому,

что не были укоренены в эллинистической

культуре так крепко, как восточные

представители патристики. Т.е. их спасло

от этой интеллектуальной страсти именно

незнание или недостаточное владение

языком Платона и Плотина, Филона и

Пантена, Оригена и Евагрия. А бестолковый

профессор все перепутал с точностью до

наоборот, ибо когда человек всю жизнь

положил на опровержение «реченного

Апостолом», то от «ума Христова», по

определению, в нем уже ничего остается.

Как во втором Адаме есть глава Христос и многие

члены Его Тела (Рим 12:5; 1Кор 12:12; Кол 1:18), так и в первом Адаме ветхое

человечество и праотец составляют единое тело (Рим 5:12-19). Как в Церкви как

Теле Христовом действует один Святой Дух (Еф 4:4), производящий все

христианские добродетели (1Кор 12:13), так и в ветхом человечестве как теле

падшего Адама действует один дух льстивого змия, производящий все смертные

грехи (Рим 7:20-23). А значит, теологумен о спасении ветхого Адама несовместим

с догматом первородного греха, как он изложен у Апостола. Поэтому ни Апостол

ничего не говорит о прощении Адаму его греха, ни Писание, в целом (и Ветхий, и

Новый Завет, даже Откровение Иоанна молчит об этом). Возникнув как иудейский

апокриф «на реках вавилонских», гностический миф о «преподобном Адаме» прекрасно

вписался в оригеническую концепцию апокатастасиса. Потому что восстановление

ветхого Адама в контексте учения Апостола о единстве человеческой природы

означает неминуемое восстановление всех в своем порядке. Поэтому «религиозная

философия» Осипова и не останавливается на отрицании первородного греха, но

идет дальше по пути «православного оригенизма» и учит о всеобщем спасении. Что

доктринально оправдано и чего не понимают другие «православные», надеющиеся

найти «золотую середину» между Апостолом и Оригеном, т.е. и догмат первородного

греха полностью не отвергать, и в икону «преподобного Адама» непреложно веровать;

и святоотеческий догмат «повреждения природы» исповедовать, и ересь «апокатастасиса»

анафематствовать. Отсюда и муки «парадоксальности» когнитивного диссонанса «православного богословия», потому что тут все взаимосвязано, и если «в Адаме

все умирают» и «становятся грешниками», то и прославление Адама предполагает

прекращение непреодолимого действия его первородного греха на ветхого человека

и неизбежность всеобщего спасения. Т.е. в этом смысле ересиарха Осипова даже следует

похвалить за последовательность, ибо он доводит доктрину «православного евагрианства»

до логического конца ренессанса оригенизма. Потому что исходя из внутренней

логики исторического «православия», Карфаген должен быть разрушен

(августианство должно быть осуждено как ересь), а Ориген и Евагрий (а заодно и

осужденные вместе с ними «великие антиохийские» гуманисты несторианства) –

наоборот, должны быть полностью реабилитированы и прославлены как равночестные

великим каппадокийцам. Вот только некому уже в Православной Церкви сделать это

единственно правильное умозаключение, настолько фирменная византийская «парадоксальность»

за столько веков «повредила» богословское сознание даже профессоров этой

традиции.

Александр Буздалов

Комментарии

Прот.Константин,Грузия.

2025-09-07 23:03:51

Александр, видно " академизм" это такая тонкая гордыня, что реально отнимается как здравый смысл, так и исповедническая закалка. В этом смысле даже различие эпох , различие поместных Церквей ничего не меняет. Все как бы из одной инекции. А нам нужна бескомпромиссная правда благодатью вдохновляющая, а остальное мыльные пузыри в лице Осипова, возомнившего себя богословом, реально в цвете фарисей и эретик,. Бог в помощь!

Прот.Константин,Грузия.

2025-09-08 09:20:04

Что касается учения Св Отцов, мы знаем, что барометром их творчества являются св соборы ,т е одно от благодати, другое _от себя.Эту формулу предлагали прп Варсануфий Великий, Св Викентий Лирический, Св. Фотий Патр. иди.Деиствительно, если мы все определения Св Отцов будем принимать как безошибочные, тогда почему протестируем "безгрешность "пап. Но чувствуется, что что-то пугает ваших читателей. Наверное это резкость высказывания в адрес Святых. Мой дружеский совет, немного снизить резкость, они тоже ыли со своими слабостями, но Церковь признает их Святыми, и оговорка в их адрес, мне кажется, должна быть по мягче.В остальном я согласен с вами и давно ждал, кто вомется за это дело, большой труд. Надеюсь он найдет отклик в Церковных кругах. С наилучшими пожеланиями!

Сергей

2025-09-08 12:51:54

От атеистов и таких как Осипов все закрыто, как за семью печатями. Нам, христианам открыто в Откровении, что будет. Все усиливающаяся духовная катастрофа, никакого покаяния, череда физических катастроф, воцарение антихриста и гибель мира.. Это дано нам, чтобы мы знали и не питали никаких иллюзий про "светлые будущие", "прогрессы" и "извивания". И ни к чему не привязывались в мире. А атеисты продолжат само извиваться до конца..

Буздалов А. - прот. Константину

2025-09-09 00:16:01

Спасибо за Ваши замечания о. Константин, постараюсь их учесть

Прот.Константин,Грузия.

2025-09-09 02:49:31

Думаю это можно сделать как в предыдущих, так и последующих текстах.Вы сами представили нам пример этого в творчестве блж. Августина. Извините , и не подумайте, что учу чему-то. Просто тематика очень важна, и из-за таких подходов не должно дело провалиться. Елинизм давно в мазоли. Раскожу случай с фераро-флорентиской унии. Не все знают, что на ней присутствовал представитель Груз. Церкви Бичвинтский на. Правда богословскую полемику вел Св Марк Эфесский, Бичвинтский же, не могу вспомнить имя, раньше угол с собора словами,:Греки позабыли Св Отцов и начали философствовать. Также история с критским собором.Хоть и не с полной богословской критикой, но все же из-за не учтение замечаний. Но Церковь не пошла на собор.Так что, очень важно, чтоб ваш труд принес добрые плоды.С Богом Александр!

Михаил

2025-09-10 19:44:56

"Другое от себя" -это участие и согласие с тем что угодно Духу Святому.Так надо полагать, а все остальное от лукавого.